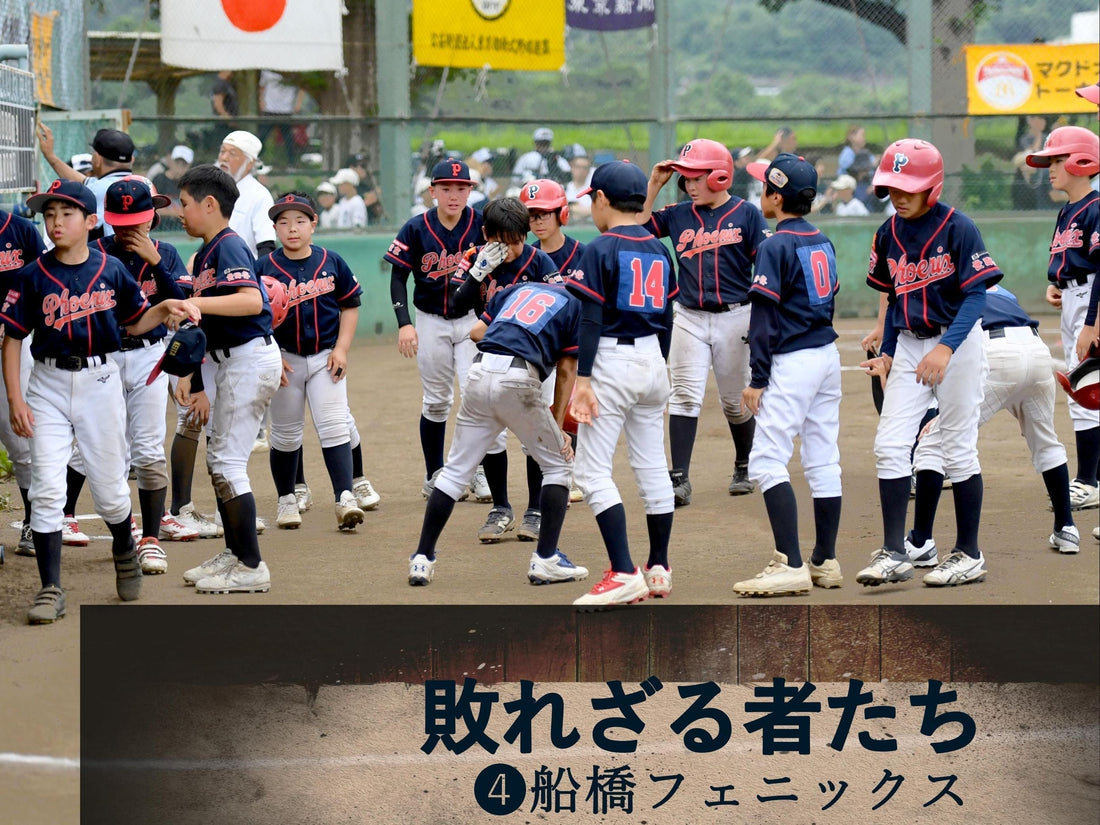

両投げの“ミライモンスター”を擁して東京で準優勝し、全国デビューしたのが2年前。翌2024年は、NPBジュニアも6人輩出することになる“タレント軍団”で、全国3回戦まで進出した。そして今年は、夢舞台へあと一歩で涙――。けれども、その取り組みは今の時代の先端をゆく斬新なもので、その後もトライを続けている。全日本学童大会マクドナルド・トーナメント東京予選の特集「敗れざる者たち」の最終回は、第3位の船橋フェニックス(世田谷)。勝ち負けを超えたストーリーをお届けする。

(写真&文=大久保克哉)

※記録は編集部。本塁打はランニング

最上の結果は得られずも、続く斬新なトライ

■敗れざる者たち➍

船橋フェニックス

[世田谷区]

第3位

【戦いの軌跡】

1回戦〇30対0桃五少年野球クラブ

2回戦〇11対4清瀬ツインズ

3回戦〇8対5城東ベースボールクラブ

準々決〇21対4城北メッツ※リポート➡こちら

準決勝●3対7不動パイレーツ※リポート➡こちら

3位決〇4対1レッドサンズ※戦評➡こちら

衝撃のグランドスラム

こんなにすごい選手が、まだいたのか!?――。

“東京無双”にあった1年前にタイムスリップしたような衝撃を覚えたのは、準々決勝(対城北メッツ)のことだった。

おそらくは公式戦初スタメンの背番号7。九番・右翼に入った長身の右打者が、いきなり満塁ホームランをかっ飛ばしたのだ(=上写真)。逆方向へ放ったその打球がまた何とも、えげつがなかった。

深めにいた右翼手の頭上をあっという間に超えて落ち、みるみると遠ざかっていく。そして隣の面の、一塁側の金網フェンスにまで達した。打者走者は二塁ベースを蹴ったあたりから、少し抜いて走るほど文句なしのホームランだった。

そして好対照な小兵、一番・佐藤優一郎主将が左越えの連続ホームラン(=上写真)で続き、船橋フェニックスは初回で8対0と大量リード。以降も打ちまくり、計16安打4本塁打21得点の4回コールドで圧勝している。

またこの試合終盤には、控えの選手が続々と登場した。代打に阿部航己と田村悠、代走に正田統真、守備固めに竹内颯希。右腕の田村はそのまま4回裏に大会初登板し、3点は失ったが最後まで投げ切った。

準々決勝、阿部は代打(上)から中堅守備へ。正田は代走(下)から右翼の守備へ

この日は大会唯一のダブルヘッダーで、準々決勝に勝てば全国切符をかけた準決勝が待っていた。田村の初登板もあって、船橋はエース右腕の前西凌太朗を準決勝へ温存できた。控え組がどんどん起用されたのは同様に、主力組を休ませる意図も当然あったことだろう。

ただし、目的と意義はそれだけではなかった。そもそも、背番号7の先発出場と本塁打からして、チームにとってはエポックメイキング。組織での新たなチャレンジが、ひとつの花を咲かせたということでもあったのだ。

準々決勝、田村は代打(上)からマウンドへ。竹内は4回裏から左翼の守りへ(下)

ふたつの疑問

「ポテンシャルで言ったら、今の6年生でも断トツで1位かもしれない。それくらいの選手ですよ」

森重浩之監督がそう評したのは、例の背番号7、榎本煌について。リーチもコンパスも長いだけではなく、走る様からしても並の器でないことの察しはつく。

だが、それほどの逸材がレギュラーでないのはなぜか。昨秋の新人戦の都大会決勝(リポート➡こちら)も、この全国最終予選の1、2回戦でも、榎本の名はスタメンになかった。その理由を指揮官はやんわりと口にした。

「いやぁ、あの子は気持ちのほうが、そこまで野球に向いてないんです。その気になっていたら、ぜんぜんあんなものじゃないし、これからだって、本人がその気になれば、とんでもない選手に…」(森重監督=上写真)

要するに“野球ガチ”ではないのだ。そういう補足をしてくれた佐藤陽一コーチによると、榎本が野球を始めたのは4年生の途中で、足のケガなどで練習を休みがちでもあった。平日の自主練習を欠かさず、野球塾へ通うような主力組との温度差は、現在もはっきりしているという。

では、その榎本が準々決勝という大詰めの段階にきて、いきなりスタメンに入ったのはなぜか。これにはふたつの要因があった。

まず、クリーンアップで打つ三塁手の藤本真至(=上写真)が、当日に発熱でダウン。解熱剤を服用し、2試合目の準決勝には四番・一塁で出場することになるが、準々決勝は大事をとった。そして榎本自身にも、代役に抜擢されるだけの理由があった。

全国予選の最初のハードルとなる地元の世田谷区大会。その準決勝で、榎本はサク越えアーチを放っていた。それも両翼約77mの大倉運動公園野球場で、あわや場外弾という特大の一発。佐藤コーチによると、榎本はそれを契機に、主力組を脅かす存在になりつつあったという。

そして都大会の準々決勝という、さらに大きな舞台で欠場選手の穴を埋め、打線に火をつける満塁弾。チームも彼自身の才能も、救われたのだった。

準々決勝は二塁の名手・桜井が三塁を守ってスタート(上)。正捕手の佐藤主将が先発登板から終盤は三塁へ、高橋がマスクをかぶった(下)

幻影に惑わされず

「基本的には守備のチーム。レベル的にはどこのチームとも変わらない子たちばかり」

指導歴12年になる森重監督が、そう話したのは昨年10月。新人戦の都決勝で敗れた後だった。前代未聞とも言えるハイレベルだった1学年上の世代(現中1)とは「チームの質が違い過ぎる」とも口にした。

先輩たちとのギャップを素直に認めないことには始まらない。チームの近年の興隆やブランド力にかまけて、勘違いをしていたら先だって危うい。おそらくは、そういう切迫感が言わせた本音だろうし、選手たちにはそういう戒めも発してきたはず。

エースの前西(上)は球の握りも基本通りで、いつ見ても2本の指がしっかりと中央の縫い目に。同じく古株の中司(下)は遊撃兼投手、三番打者としても信頼が厚い

とはいえ、今年も粒ぞろいのチームだった。6年生の多くは昨年、先輩たちのベンチに入り、全国大会3回戦までを目の当たりにした。また森重監督の下、5年生(当時)だけのBチームで都知事杯出場を果たし、ベスト8まで勝ち進んだ実績もある。

エースの前西と、マスクをかぶる佐藤主将(「2025注目戦士❷」➡こちら)のバッテリーを筆頭に、打線の中核を成す中司慧太、佐々木暦望、高橋泰生らは低学年からプレーしてきた馴染みの顔。1年上の先輩たちは規格外として、同世代では激戦区の東京でも目に留まるレベルだ。二番を打つ柴原蓮翔は足もある左の巧打者。中堅を守る長野隼也の守備範囲、二塁を守る桜井翠の身軽さと堅実性も光るものがある。

大会中にヒジを痛めた柴原(上)だが、バットと足で打線をリード。同じく俊足の長野は3位決定戦でスクイズバントも決めた(下)

レギュラー組は、年をまたいでも確実に成長。全体として全国レベルにあることは、最終予選の戦いぶりからしても明らかだった。準々決勝のように派手な勝ち方が目立つ一方で、送りバントも盗塁もスクイズもある。何でもかんでも、ただバットを振り回すだけの野球では決してなかった。

偉大な先輩たちの幻影に惑わされることなく、指揮官が示唆したように“等身大のチーム”で仕上がってきた。それは個々の真摯と努力の賜物である。と同時に、控え組の存在を抜きにも語れない。なぜなら、レギュラーの9人以外は“縁の下の力持ち”に徹するという、学生野球にありがちな美談とは異質の歩みをしてきているからだ。

ふたつのチーム

船橋の6年生は22人。昨秋からは2チームに分かれて、週末は概ね別行動をしている。

全国大会や日本一を期すイケイケのレギュラー組(通称「レッド」)と、意欲や技能はそこまでではないが野球が好きで試合にも出たいという育成組(通称「ホワイト」)。22人はいずれかを己の意思で選び、それぞれ組まれた対外試合でプレーしている。班の行き来も本人次第で、原則としてフリー。そして公式戦になると、全員のワンチームで挑む。

さらに詳しくは、別媒体へ寄稿しているのでご参照いただきたい(『フルカウント』➡こちら)。

2班の並行活動。この最大のメリットは、プレーする機会がほぼ全員に、等しく十分にあることだ。レギュラー組も育成組も、気兼ねも遠慮もなく、存分に野球ができる。結果、レギュラー組は全国レベルのチームへと成熟し、育成組もリタイアを出すことなく、レギュラー組に食い込もうとする選手まで現れた。

組織にその斬新な取り組みを提案し、事務局として現場も切り盛りしているのが佐藤コーチ(=上写真)だ。「2チームになったので、運営側でやることも倍になりました」と語るように、一時や1人の情熱だけで成り立つものではない。

佐藤コーチは主将・優一郎の父でもあり、4年生チームでは監督を務めていた。当然、チームや選手個々への愛着も強い。並行活動の発案は、チームに半世紀以上の歴史があることと、変わらぬ理念を知ったことがきっかけだという。その理念とは――。

『野球はいつ始めても遅くない!』

現スタッフで最も古株の平社知己代表(=上写真)は、あくまでも「地域のためのチーム」であることを強調している。

「ウチは全国大会に出場しようが、母体は区立の船橋小学校であり、地域のチームなんです。去年は『よそから選手を引き抜いている』とか勝手な噂もされましたけど、地元には常に門戸を開いている。これもずっと変わっていないことです」

確かに、昨年は移籍選手が数人。一方で、元々チームにいた選手が野球をやめてしまったり、出番を求めて他チームへ出るケースも何例かあったという。全国大会は14人の6年生(5年生は登録11人)で挑んでいる(=下写真)。

救われた才能と地元の子

今年の6年生は、新チームが始まる時点で20人以上いた。異例の数だが、引き金は時代背景にある。2023年の侍ジャパンの世界一奪還や、大谷翔平(ドジャース)が世界的なスーパースターに昇華したことが大きいと、指揮官は語る。

「ここ2、3年で『野球をやってみたい』という地元の子がいっぱい入ってきたんです。中には今の6年生も3、4人いて、みんなキャッチボールもままならない感じ。でも彼らにとっては、ウチが強かろうが弱かろうが関係ないことで、近所でやっているチームだからと、門を叩いてくれたんです」(森重監督)

野球歴1年の背番号17、北島文太は裏方で奔走。「始める前より自分もうまくなっている。僕はテニスとか水泳とか個人スポーツをやってたんですけど、団体スポーツっていいなと思っています」

準々決勝で満塁弾を放った榎本も、指揮官が言う「3、4人」の1人だという。6年生になっても実戦でプレーする機会がほぼないままで、試合になると「声を出せ!」と命じられ、打ち終わりのバットを引いたり、ファウルボールを拾いにいったり。仮に、そのような状況であれば、彼はチームに留まれたかどうか。少なくとも、全国予選の準々決勝でプレーすることはなかったことだろう。

さらに誇張するならば、船橋の並行活動によって、野球界はひとつの才能を失わずにすんだのかもしれない。そのあたりは佐藤コーチも、まったく否定していない。

「ホントに榎本のポテンシャルは桁違いです。彼の気持ちを救ってくれたのはホワイト(育成組)の存在。チーム一の人格者であるホワイトの北島三郎監督がいてくれたことと、レッドの森重監督の理解もあったから、ああいう活躍もできるまでになれたんだと思います」

勝利とは異質の悲願

船橋は準決勝で不動パイレーツに敗北。1週間後の3位決定戦は、底力でものにしたが、22人のワンチームで全国出場という、最上の結果は得られなかった。

けれども、最激戦区の最終予選で6試合も戦ったのは、他に2チームだけ。その中で育成組のメンバーも少なからずが、緊張のフィールドに立つことができた。

大会中は主に三塁コーチを務めてきた、背番号5の田村は育成組の主将で、1年生からチームにいる地元の子。1回戦の終盤に右翼の守備に就いた後には、こういうコメントを残していた。

「コーチボックスとかベンチにいるのと、ライトに立ってみるのでは、ぜんぜん違いました。景色もそうだし、聞こえる声の大きさもそうだし、何より“やってる感”があった」

その田村が、準々決勝では本職の投手として登板まで果たし、勝ちゲームを締めている(=下写真)。準決勝で走塁ミスが相次ぎ、3位決定戦は途中で三塁コーチからベンチへ。

もちろん、走塁ミスはコーチャー1人の責任ではないし、田村が発する声からは豊富な野球知識がうかがえた。ただし、ハイレベルになるほど、プレーは複雑になり、ギリギリの判断が明暗を分けるケースも増えてくる。

そこでモノを言うのは経験値なのかもしれないし、ガチンコの戦いに交代はつきもの。野球のそういう深さや厳しさに直面できたのも、田村自身が育成組で鍛錬してきたからに違いない。

全国出場の夢を断たれて以降も、週末の参加率はレギュラー組も育成組も高いままだという。8月5日からは、徳島県での阿波おどりカップへ。また今大会で3位に入ったことで、9月のGasOneカップ(東日本大会)にも出場する。まだ他にも、大会が複数あるという。

さて22人は、どういうフィナーレを迎えるのだろうか。子どもも大人も、その絵はまったく描けていないという。前例にないチャレンジをしているのだから当然か。でもとにかく、平社代表、森重監督、佐藤コーチらスタッフ陣に共通する悲願は叶えられそうだ。

「選手たち全員に、卒団までフェニックスで野球を続けてほしい」

2件のコメント

私は船橋小学校の学生です。同級生が大活躍しているのをみてとても感動しました。

私は船橋小学校の学生です。同級生が大活躍しているのをみてとても感動しました。