社長コラム

![[vol.34] 目指せ全国!年始は恒例の大阪2DAYsから](http://www.fieldforce-ec.jp/cdn/shop/articles/SSJ_34561_34ffffc5-40ea-4c68-a504-ff148d7e6255.jpg?v=1769738245&width=533)

[vol.34] 目指せ全国!年始は恒例の...

今年も大阪・吹田市で行われた学童野球大会「目指せ!愛媛・スポ少2026 2DAYs IN SUITA」に1月24日、お邪魔してきました。昨夏の高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメントにおいて、前人未到の同大会8度目優勝を果たした“常勝軍団”長曽根ストロングス(大阪・松原市)さんが主催されている、各地の強豪チームが集う大会です。全国の名だたるチームが集まるこの大会は、私自身、毎年、気持ちを新たにする、新年の恒例イベントなのです。 衝撃的過ぎた、10年前の一戦 2015年8月12日──。今から10年半ほども前の夏の日、私は家族と一緒に、東京・大田スタジアムのスタンドにいました。この日行われた、高円宮賜杯第35回全日本学童軟式野球マクドナルド・トーナメントの決勝を見るためです。対戦カードは、長曽根ストロングス×東松山野球スポーツ少年団。5度目の日本一を目指す大阪府代表・長曽根は、埼玉県の強豪・東松山を序盤から圧倒し、大勝で賜杯を手にしたのでした。 フィールドフォースを立ち上げて9年目。まだ「ボールパーク」はなく、売り上げの多くを各種OEM(他社ブランドの商品製造)に頼っていた時期のことです。 目の前で繰り広げられる戦いに、私は衝撃を受けました。これが学童野球の頂点を競う戦いなのか、と。走攻守、すべてが私の想像できるレベルをはるかに超えていたのです。これが何度も日本一に輝いた、長曽根ストロングスの野球なのか…。 思い立ったら即、行動です。私は早速、長曽根さんのホームページを見て、当時チームの事務局長をされていた、現監督の辻本茂樹さんに連絡を取りました。一度、練習を見せてもらえませんか、と。平日は火曜と木曜に練習をされており、「いつでも来ていただいていいですよ」との返事。早速、大阪に車を走らせたのでした。 ひたすら続く練習とスウィングチェアー 長曽根が平日練習を行っている松原市民運動広場で目にしたのは、今も変わらない、凛とした空気が張り詰める、独特の練習風景でした。決して明るいとはいえない、電灯の照明下、何台ものピッチングマシンがずらりと並び、選手たちが交代しながら、ひたすらマシンが投じるボールを打ち込んでいます。ボール拾いをするのは選手の父母。選手はとにかくバットを振り続けるのです。 打撃練習を一通り終えると、次には、野球経験者と思われる父親が、手加減なしの全力のノック。矢継ぎ早の厳しい打球を処理する守備練習が、これも延々と続きます。「ノックを浴びせる」という表現が、まさにぴったりな練習です。長曽根の選手たちは、その強く速い打球を軽々とさばき、守備範囲ぎりぎりの打球は飛び込んでキャッチ。激しすぎる練習内容と、驚くべき選手たちの集中力──。私はあっけにとられながらも、その様子を目に焼き付けるように見ていました。 そんな練習ではありましたが、試合のときとは打ってかわり、熊田耐樹総監督が時折、選手に向かい冗談を飛ばす、そんな家族的な空気も印象的でした。 そのとき、私は一つの新規商品を東京から持ってきていました。現在は廃番となってしまいましたが、「スウィングチェアー」という商品です。熊田総監督にお願いし、試していただいたところ、「これはいいよ!」となり、次の瞬間には、「ウチでよかったら、なんでも宣伝しますよ。名前もどんどん、使ってくれればええ」。そんなやり取りで、あっという間に打ち解けることができたのです。 長曽根と、熊田総監督の名前を前面に打ち出した商品PRは、伺いを立てた全日本軟式野球連盟(JSBB)からのNGにより実現しませんでしたが、このときも熊田総監督は「ウチはかめへんから、吉村さんの良いようにしてくれたらええですよ」と、全面的にこちらの側に立ってくれたのでした。 2DAYsを協賛することに その年の年末のことです。辻本さんから連絡をもらいました。年明けに、全国大会を目指すチームが集まって戦う2日間の大会を開いているので、そちらを手伝ってもらえないでしょうか、というものでした。 もちろん、一も二もなくオッケーです。 連絡をいただいた半月後、当時、10人そこそこだった、フィールドフォースの社員総出で大阪に行き、大会会場である舞洲のグラウンドで、テントを出してブース展開をしたのです。そうして、この大会への協賛・協力が始まったのでした。熊田総監督がフィールドフォースを多くの指導者の方々に、仲間の一員としてご紹介いただいたことは、今も忘れることができません。 当時のフィールドフォースはOEMによるBtoBの商売が多く、自社ブランドの製品もネット通販がほとんどでしたから、お客さんの生の声を聞く機会はほとんどありませんでした。この大会のために集まった、全国でも名だたる監督たちの声を聞き、その情熱に触れることができたのは、それまで経験のない貴重な体験でした。もちろんそれだけではなく、その後、OEM製品の製造から脱却し、フィールドフォースの自社ブランド製品だけで勝負していくための、大きなモチベーションにもなったのでした。 大阪から始まった、忘れ得ぬ出会い こうして始まった長曽根ストロングスさんとの交流。その中には、熊田総監督からの紹介により、忘れることのできない出会いもありました。 遠く札幌市から参加していた東16丁目フリッパーズは、2016年の第36回全日本学童大会(長曽根が2度目の連覇!)で3位入賞を果たすだけでなく、その翌年(2017年)には同大会で優勝し、北海道における学童野球の歴史に、新たな1ページを刻んでみせるのでした。 長曽根・熊田総監督を師と仰ぐ笹谷武志監督には、その後、ボールパーク札幌のオープンにあたり、計画段階からご助言をいただくなど、現在に至るまで、フィールドフォースに対して、様々なご協力をいただいております。 多賀少年野球クラブ(滋賀・多賀町)の辻正人監督との出会いも、この大会でした。熊田総監督からご紹介いただいたときのことを、今も覚えています。 多賀少年野球クラブは当時、すでに全国大会でも幾度となく上位入賞を果たすなど、十分な実績を持つチームでしたが、東16丁目優勝のさらに翌年、2018年と2019年の全日本学童大会を連覇し、その高名を不動のものとします。 辻監督からは、同クラブが主催となって開催を続ける、小学3年生チームの大会「多賀グリーンカップ」の存在を聞きました。辻監督の呼び掛けに呼応し、「グリーンカップ」は本家である多賀町の大会だけでなく、全国各地で始まります。フィールドフォースも大会趣旨に賛同し、現在もその多くで協力を続けています。 学童野球のカテゴリーでいえば、一般的には「低学年」というと4年生以下を指すことがほとんどで、グリーンカップの主役となる3年生の選手たちは、それまで試合経験も、上の学年のチームに入って補助的に…ということが通常でしたから、その意味で、画期的な大会といえます。野球はやはり、始めたばかりであっても、練習だけでなく、試合をした方が楽しい。こちらもまた、大会のご協力をさせていただくことに、大きな意味を感じています。 今年も暖かく迎えていただきました 昨年の万博開催の影響により、今年も大会は舞洲ではなく、吹田の万博記念公園で行われました。そこでも、今では顔なじみになった、多くの熱き指導者たちからお声掛けをいただきました。商品に関する意見はもちろん、叱咤激励、さまざまです。 また、大会中、試合前の調整といった意味合いが強いとはいえ、全国大会上位レベルのチームが練習をする中にフィールドフォース製品を見つけることは喜びでもあり、そうしたチームが効率よく行っている練習風景からは、新たに多くの刺激や、新製品開発への大きなヒントをもらいます。 残念ながら、都合により今回は大会初日のみの参加で、関東にとんぼ返りせざるを得ませんでした。心残りではありましたが、限られた時間ながら、多くの熱い戦いを見ることができました。今年もこの大会に参加したチームから、多くの全国大会出場チームが生まれることでしょう。 そうしてバタバタと大阪を後にしたのですが、今ではありがたいことに、その中でも多くの方とSNSでつながり、日常的にも意見をお聞きできる環境にあります。実際にお会いしたときにも、共通の話題は多くなりました。この10年間における大きな変化であり、以前よりも近い距離間で、指導者の皆様とつながれていることを実感します。 それでも、やはりこうして、想いのある方々と一堂に会してお会いできる機会は、やはりかけがえのないものです。話題の中には、顔を突き合わせているからこそ話せる、現在、学童野球全体から各チーム、監督個人まで、それぞれが抱える問題や悩みといったものもあります。一メーカーとしても、私一個人としても、できることは限られるのかもしれませんが、すべてが耳を傾けるべき意見であり、貴重な提言です。真摯に受けとめ、次の一歩へとつなげていきたい。そんな思いを新たにした、今年の年明けなのでした。

[vol.34] 目指せ全国!年始は恒例の...

![[vol.33] 「ものづくり大国日本再生計画」スタートです!](http://www.fieldforce-ec.jp/cdn/shop/articles/SSJ_1265.jpg?v=1766064937&width=533)

[vol.33] 「ものづくり大国日本再生...

11月の弊社新商品として、「バントガード」FBGD-100TNKを上市いたしました。バント練習の際に、持ち手の指を保護してくれるギアです。毎月、3~4商品を新規リリースしているフィールドフォースにとっては、数ある新商品の一つ。しかし、視点を変えれば、記念碑的商品でもあります。僭越ながら、私、吉村尚記がSNSにて発信させていただいた「ものづくり大国日本再生計画」の第1弾商品。この取り組みを通して、人とのつながりの大切さ、ありがたさを、あらためて感じているのです。 人との出会いとインスタグラム 先日、ここ数年、参加させていただいている「昭和50年会」に出席してきました。主に野球界に身を置く、同じ昭和50年生まれ(の学年)の者たちが年に一度集まろうという、有志による会合です。生まれた場所や環境は違えど、同じ時に、野球と関わりながら青春時代を過ごした仲間たちの、同窓会みたいなもの。もちろん、同級とはいっても初めて会う方も少なくない中、生まれ年だけではありますが、共通項が存在するだけで近しく思えるもので、こうしたつながりは大切にしたいと感じます。 今年、この会で初めてお会いした方の多くにも、フィールドフォースの存在を知っていただいておりました。そして結構な数の方が、私のインスタグラムを見ていただいている、とも…。ありがたく思うと同時に、面映ゆくもあります。 私がインスタグラムを始めたのは昨年のこと。実は、まだ始めて1年程度なのです。それでも、気づけばフォロワーさんの数はどんどん増えて2万人を超え、そのスピードに驚かされるばかりです。 当然ですが、私のポストで圧倒的に多いのは自社製品に関するものです。その中には、まだ開発中であったり、商品化するかどうかすら決めていないアイデア段階のものもあります。そうしたものについても、多くの方から、様々な意見をいただきます。 ごくまれに、誰でも知っているプロ野球選手などからダイレクトメッセージを頂戴することもあるのですが、多くのコメントは名前も顔も知らない方からだと思われます。ただ、そんな間柄だからこそ、忖度も、余計な気遣いもなく、製品に関するストレートな意見をいただけているのかもしれません。普段、エンドユーザーの方から直接、声をいただく機会はそれほど多くありませんから、こうした声は大切にしたいと思っています。 きっかけとなったキャッチャー防具 「ものづくり大国日本再生計画」は、今年6月のある日、そのインスタグラムで発信させていただいた私の投稿に端を発します。 昨年、「少年軟式キャッチャープロテクター&レガース」FCP-380 FRG-310という商品を発売しました。学童野球でキャッチャーが使う防具は、これまで、大人用のものを小型化したものが普通で、とくにサイズダウンが難しい関節部分の作りなどは、不必要に大きく重いものばかりでした。それを学童選手用に基本設計から見直し、「装着したままダッシュできるキャッチャー防具」として作り上げたのです。 このプロテクター&レガースは、各種野球用防具などの製造でも実績のある、兵庫県の二子商事さんにお願いし、こちらのアイデアを形にしていただきました。同社だからこそ可能な、パーツごとに素材から見直しての製作工程を経て、学童野球選手に最適な製品を作り上げていただいたのです。 このキャッチャー防具は発売と同時に多くのチームから問い合わせをいただき、ヒット商品となりました。お使いいただいたユーザーからの声も「使いやすい」「動きやすい」といった好意的なものばかりで、すでにフィールドフォースの新たな定番商品ともいえる存在になりつつあります。 フィールドフォースは日本国内に自社の生産拠点をほとんど持っていません。社員がアイデアを出し合い企画、立案された商品は、試作から製品化まで、多くは中国の協力工場で形にされます。これが創業当時からの、ものづくりのスタイルでした。わが社のグラブ職人が、選手一人ひとりのこだわりを形にしたオーダーグラブの製作を行う「グラブ工房」は特別ですが…。 もちろん、これら中国の協力工場も、単なる「発注元」と「発注先」という関係ではなく、創業当時からともに歩んできた、ものづくりを行う大切なパートナーであることは、以前、このコラムでも書かせていただいた通りです(→こちら)。 ただ、学童用のキャッチャー防具を二子商事さんと作り上げる中で、私があらためて感じたのは、日本の企業、工場が持つ、卓越した「ものづくり力」でした。出来上がったプロテクターとレガースは、間違いなく、当初、私が考案した以上のものだったのです。 これこそが技術力や工作精度、生産能力などにとどまらず、圧倒的な経験や知識、アイデアや応用力まで含めた、日本企業が持つ底力なのでしょう。まだ見ぬ国内企業や町工場とつながることができれば、これまでにない、魅力的なギアが生み出せるに違いない──。そんな考えに至ったのです。 これまでフィールドフォースが進めてきた、中国の協力工場とともに商品を作り上げるスタイルを方向転換するわけではありません。これまでの事業形態に、新たな取り組みとして、日本の思いある企業や工場とのタイアップによるものづくりを加えるのです。 思いを持つ人たちと、新たな取り組みを そうした思いを胸に、インスタで発信したのが、「ものづくり大国日本再生計画」でした。ゴールが見えているわけではありません。それでも、チャレンジする価値は計り知れないと思うのです。 これも過去にこのコラムに記しましたが、私は自分の考えや決断を、できる限り公言するようにしています。迷いがあるときは、ことさら声高に。多くの場合、その言葉が逆に、私の背中を押してくれることになるからです(→こちら)。これまでそうして、思いを口にすることで次の一歩を踏み出してきた、私なりの「次の一歩」だったのです。 するとどうでしょう。すぐにいくつかの企業から連絡があったのです。思いを口にすることの大切さや、その効果を、あらためて感じた瞬間でした(ネットで発信する力も)。 わざわざ遠くから千葉県まで足を運んでいただいた企業もありましたし、こちらから出向いてプレゼンし、工場を案内していただいた企業もありました。どれもが相手様の「思い」を感じ、まだ世にない製品をともに生み出すことができるに違いない、そんな思いを抱かせてくれる出会いでした。 バントガードを一緒に開発していただいた田中工業さんの場合は、私の方から出したメールをきっかけに、やり取りが始まりました(→こちら)。その後に判明するのですが、メールに対して即座に電話をいただいた、田中工業の営業課長・田中さんは、同じ昭和50年生まれ。高校時代には対戦経験もあったであろう、ある種の運命すら感じさせるような出会いでもありました。 次々と登場予定、「FIELDFORCE × 〇〇〇」 第1弾商品となったのはバントガードですが、もともと田中工業さんとは「バントガードを創ろう」と考えて連絡を取ったわけではありません。お互いの得意分野の技術を持ち寄ったら、どんなものができるだろうかという雑談から生まれた、「これまでありそうでなかった商品」です。 田中工業さんとは、同じ千葉県の柏市と白井市という地理的近さもあり、何度も足を運んでいただいて打ち合わせを重ねました。そうして、驚くべきスピードで開発が進み、あっという間に商品が出来上がったのです。もちろん、バントガードだけに終わらず、次なる商品も遠からずリリースできるであろうと確信しています。 さて、この11月、フィールドフォースは節目となる営業第20期を迎えました。 おかげさまで、第19期もこれまで同様、過去最高の営業成績を残すことができました。いつも身を粉にして働いてくれている(もちろん、ライフワークバランスには配慮した上で、ですよ)社員の活躍はもちろんですが、フィールドフォースのことを、あるいは製品を、気に入ってお使いいただいている選手やチームの皆様のおかげです。 ただ、現状に安住しないのが、フィールドフォースの方針です。立ち止まることなく、新たなチャレンジへと向かうのです。 うまくいっている時ほど、何かを変えるのは怖いもの。しかし、そこに「思い」を持った人との出会いがあり、つながりができるのなら、ひとたび飛び込めば、新しい世界が広がっているはずです。「ものづくり大国日本再生計画」は、フィールドフォースの今後を考えたときに、大きな柱となりうる取り組みだと確信しています。商品化は始まったばかりですが、これから次々と登場するであろう、「FIELDFORCE × 〇〇〇」の商品たちは、これまでのフィールドフォース製品ともひと味違う、しかしやはり、痒いところに手が届く、そんなものになるはず。ぜひご期待ください!

[vol.33] 「ものづくり大国日本再生...

![[vol.32] 野球を始めたい子どもたちに届け!グリーングラブ!](http://www.fieldforce-ec.jp/cdn/shop/articles/2025greenglobeTOPbanner_94b436ae-a3c1-4714-a39c-105fbefa5923.jpg?v=1763606467&width=533)

[vol.32] 野球を始めたい子どもたち...

今年もやります、グリーングラブ・プロジェクト。これから野球を始めようという幼児や児童に、フィールドフォース特製の初心者用グラブをプレゼントする、クリスマスシーズンの一大企画です。一人でも多くの子に野球の楽しさを知ってもらいたい、という一念で始めた企画も、6年目の今年で第7弾。今回はアメリカの子どもたちにも、グラブとともに野球の楽しさを、ここ日本から、届けたいと思っています。12月10日の締め切りまで、ご応募をお待ちしています! スターターこそ、ホンモノのグラブを! 2人(以上)1組になり、1人がボールを投げ、1人がボールを捕る。その繰り返しが「キャッチボール」です。基本中の基本にして、奥深さもある、野球には欠かすことができない練習でもあります。 時折、その「キャッチボール」という言葉について考えることがあります。英語ではもっとシンプルに「catch」。投げることよりも、「捕る」という動作がフォーカスされているのです。野球は誰かが「投げた」ボールを「打つ」スポーツですが、一番最初にあるのは「捕る」という動作なのかもしれません。 ◇ ◇ 野球未経験の子どもたちが最初に手にするのに最適なグラブとして、フィールドフォースが「グリーングラブ」を発売したのは2020年。「学童野球」未満ともいえる、幼児や低学年児童の小さな手に、もっともなじみの良い素材として豚革、ピッグスキンを選択し、細部までこだわって作り上げたグラブです(開発の歴史は=こちら=に)。 グラブを初めて手にする子供たちにこそ、手に合った本格的なグラブを使い、「捕る」楽しさを知ってほしい──。グリーングラブは、そんなフィールドフォースの願いが詰まったグラブです。手にしていただければ分かりますが、その使いやすさ、使い心地は、玩具売り場で売っているようなビニール製のグラブとは、一線を画します。 6年目の今年も1,000人にお届けします! そんなグリーングラブの発売を機に、フィールドフォースでは、かねてからの構想であった「グリーングラブ・プロジェクト」を開始しました。クリスマスの時期に、野球未経験で、これから始めてみたい子、あるいは、そんな子どもに野球を経験させてあげたいお父さん、お母さんに、グリーングラブをプレゼントする企画です。 2020年に始まり、毎年のクリスマス時期のほか、野球日本代表「侍ジャパン」がWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)で優勝した2023年には、同大会後に優勝記念として500個、毎年同様にクリスマス時期に500個と2度開催するなど、昨年までの5年間に5,000個のグラブを子どもたちにお届けしてきました。 今回も、皆様にお届けするのは、グリーングラブ FPSG-255GRN、グリーン・マメグラブ FPSG-210を、クリスマス用の特別カラーで仕上げたものです。カラー以外は、市販品と変わりません。天然皮革を使った本格グラブで、キャッチボールの楽しさを感じてほしい、という思いからです。 人が集まる機会が多い時節でもあります。そんな席で、グリーングラブを手にしたお子さんを囲み、キャッチボールに興じたり、野球を共通の話題に盛り上がっていただけたら、こんなにうれしいことはありません。 普及活動はフィールドフォースの使命でもあるのです フィールドフォースの創業は2006年。当時、すでに野球の競技人口減少や、子どもたちの野球離れという現象は、広く知られた実態でした。「野球禁止」「キャッチボール禁止」をうたう公園が増え、少子化やチームの減少、さらにいえば野球用品・用具の高価格化やプロ野球のテレビ中継も減少と、野球、とくに少年・学童野球を取り巻く環境を考えれば、まさに逆風下での事業スタートでした。 そうした中、わが社は「プレーヤーの真の力になる」という理念のもと、少年・学童野球選手用をメインに、一人でも練習に打ち込むことができる多くのアイテムを開発・販売し、ネットを通じた直接販売を主とすることで価格設定を抑えるなど、様々なアイデアで、この逆風に挑み続けています。 ほかにも来年、わが社が冠協賛を始めて10年目を迎える、夏の東京の伝統大会「東京都知事杯東京都学童軟式野球大会フィールドフォース・トーナメント」をはじめ、全国各地で多くの学童・少年野球大会の応援も続けています。また、最近では、日本野球機構(NPB)様にお声掛けいただき、幼稚園での普及イベントへの協力も始めました。 野球の普及や発展、底辺拡大のための活動というのは、大げさな言葉かもしれませんが、わが社にとっては創業時からの命題であり、課せられた使命とも感じています。 グリーングラブ・プロジェクトは、そうしたフィールドフォースの取り組みを象徴する企画でもあり、今後も変わることなく、続けて行きたいと考えているのです。 日本の子どももアメリカの子どもも「野球、やろうぜ!」 今年、フィールドフォースはアメリカ向けECサイト「BaseballSamurais」をスタートしました。オリジナルグラブや日本と同じ練習ギアを扱い、好評をいただいております。まずまず堅調なスタートを切ることができました。こちらも今後、さらに発展・拡大させていきたいと、新たなアイデアを練りながら、日々更新を続けています。 そうした背景もあり、今回のグリーングラブ・プロジェクトは、日本とアメリカの子ども、合わせて1,000人にプレゼントすることとさせていただきました。例年とはまた違う展開がみられるのではないかと、今から期待しています。 今後も続けていく予定のグリーングラブ・プロジェクト。このグラブを手にした子供たちが、野球に興味を持ち、そして続けてくれたなら、これほどうれしいことはありません。 フィールドフォースはこれからも、常にプレーヤーを応援するとともに、創業当時から変わらないメッセージを、広く発信し続けていきます。「野球、やろうぜ!」──。

[vol.32] 野球を始めたい子どもたち...

![[vol.31] 北海道へ、大阪へ。毎年、初心にかえる旅なのです](http://www.fieldforce-ec.jp/cdn/shop/articles/1_a1aaf7b5-6ca7-449e-841a-e6295398f91b.jpg?v=1760601425&width=533)

[vol.31] 北海道へ、大阪へ。毎年、...

この半月ほど、週末を大会の現場で過ごしました。恒例の「尚記杯北海道4年生交流大会」(北海道士別市)、「松原ジュニア大会」(大阪府松原市)に出席するためです。フィールドフォースが応援し、毎年お邪魔している両大会。いずれも第1回大会から続けて訪れており、毎年行くたび、新たな刺激をもらっているのです。 士別市は祭りのような盛り上がりで… 北海道士別市で行われている「フィールドフォースpresents 尚記杯争奪北海道4年生交流大会」は今年が5回目。東川町で活動する強豪チーム・東川大雪少年野球クラブの小林弘明監督が中心となり、準備・開催にあたっていただいています。小林監督からは、第1回大会の準備段階からご相談をいただき、少々照れくさくもあるのですが、私のファーストネームを冠にしていただいている大会です。 大会には、道内の各支部代表の低学年(4年生以下)16チームが集まり、2日間にわたってハイレベルな戦いを繰り広げます。今回は9月27、28日に行われ、その東川大雪少年野球クラブの優勝で幕を閉じました。 過疎化が続く士別市では、この大会が“町おこし”まではいかないまでも、ちょっとしたお祭り並みに人が集まるイベントとして定着しつつあり(私自身、市内の宿がとれずに、隣町の名寄市に宿泊しなければならないほどなのです)、毎年、大会には士別市長もお越しになり、言葉を掛けていただきます。 ちょっとしたお祭り、の説明は決して大げさではなく、会場には地元のお店や、キッチンカーも集まるなど大賑わいです。もちろん、わがフィールドフォースのボールパーク旭川からも近いため、スタッフが駆けつけ、現地で臨時のアンテナショップをオープンします。こちらも多くの方にご利用いただき、ありがたい限りなのです。 始まりは2015年、大田スタジアムでした もう一つの「松原ジュニア大会フィールドフォース・トーナメント」は大阪府松原市で行われている大会で、今年が7回目。今年8月の全日本学童マクドナルド・トーナメントで、前人未到、8度目の優勝を果たした“常勝軍団”長曽根ストロングスの辻本茂樹監督からお声掛けいただき、こちらも第1回大会から応援させていただいています。 これには、前段となる物語があります。 2015年、フィールドフォース創業10年目のことです。この年の8月、私は全日本学童マクドナルド・トーナメントの決勝を初めて、球場で観戦していました。私の目の前で、長曽根ストロングスが東松山野球スポーツ少年団(埼玉)を下して、通算5度目の優勝を果たしたのです。この年の決勝が行われたのは、神宮球場ではなく、大田スタジアムでした。 毎年、選手が入れ替わる、しかも決して自力で良い選手を集められるわけでもない学童野球で、これだけ何度も全国一になれる秘密は、どこにあるのだろう? 私はその答えが知りたく、辻本さんに連絡をとり、松原市の練習場を訪ね、辻本さんや熊田耐樹総監督にいろいろと尋ね、観察し、教わりながら、やがて、さまざまな意見交換を行うようになっていったのです。 さて、話は戻り、松原ジュニア大会です。 大会名に「ジュニア」とあるとおり、尚記杯同様、4年生以下の低学年チームが頂点を競う大会ですが、こちらは大阪府内だけでなく、近隣府県からも強豪が集い、今回はなんと過去最多、84チームの参加で大会が開かれました。 松原ジュニア大会は、全参加チームがトーナメントで戦うため、開幕は6月にさかのぼります。そこから熱戦を重ね、10月12日にファイナルを迎えました。決勝のカードは、新家スターズ(大阪)×北ナニワハヤテタイガース(兵庫)。なんと、昨年の全日本学童マクドナルド・トーナメント決勝と同一カードでした。 結果は新家スターズの勝利。ただ、勝った新家も、敗れた北ナニワハヤテも、これが4年生かと驚くような完成度。早くも2年後の全国大会が楽しみになってしまうような、ハイレベルな戦いを目の当たりにしたのでした。 現場でのお声掛け、ありがとうございます! 尚記杯と松原ジュニア、どちらの大会も、第1回から毎年、お邪魔させていただいていますが、年を追うごとに、少しずつですが、確実に会場内で声を掛けられることが多くなっていることを実感します。 「いつも使ってます!」「SNS見てますよ!」──。 インターネットを通じて商品をお買い上げいただくお客様が多い、当社のようなスタイルでは、こうしてお客様と直接、顔を合わせる機会は多くありません。それだけに、こうして大会などの現場でお声掛けいただく機会はありがたく、少しずつでも会社の知名度、認知度は上がっているのだと実感できることがうれしくもあります。一方でその分、ユーザーの皆さまからの期待値も確実に増しているわけで、背筋が伸びる思いもしているのですが…。 まだまだではありますが、フィールドフォースも少しは野球界に貢献できているのかな、と思える瞬間です。こうして毎年、ものづくりやサービス提供への思いを新たにすると同時に、今後も、こうした大会のサポートも変わらず続けていきたいと、あらためて思うのです。 次なる商品開発のヒントも!? もう一つ、いつも大きく心を動かされるのは、少年野球を支えている、周りの皆さんの献身です。どちらの大会も、選手たちの父母はもちろん、チーム関係者や、大会ボランティアの皆さんの熱量がすごい。こうした皆さんのつくり出す暖かな空気が、子どもたちのモチベーションを上げる大きな要因になっているであろうことは、疑いようがありません。 そんな空気の中に身を置くうちに、今回、新たに考えたことがあります。 フィールドフォースはこれまで、商品づくりの大きなコンセプトとして「省スペースでパートナーいらず」という考えを大切にしてきました。もちろん、今後もこれが大きなテーマであり続けることに変わりはないのですが、もう一つ、こんなテーマもあっていいんじゃないかと思ったのです。 それは、「パートナー不要」ではなく、「パートナーが必要」だが「パートナーも一緒に楽しめる」、あるいは「パートナーとの絆が深まる」といった練習ギアです。 もちろん、「ひとりでできる練習」の可能性を広げることも、フィールドフォースの使命のひとつであることに変わりはありませんが、大会や、チーム運営を支える大人たちの献身や熱量を見るにつけ、「パートナーと楽しみながら取り組める練習」もあっていいのではないかと感じたのです。たとえば、親子でテーマを持って練習に取り組み、一緒にワクワクしながら、週末のチーム練習や試合を迎える──。そんな自主練習のためのギアが作れたら、そのときにはまた、新たなトレーニングのカタチを訴求できるのではないかと、そんな風に思ったりもするのです。 これはぜひ形にしたいと思っています。どんな練習ギアが出来上がるか、楽しみにしていてください。 子どもたちを全力で応援する会社でありたい 低学年選手たちの驚くようなプレーにシビれ、旧知の方々との交流に心洗われ、大会の盛り上がりに感動をもらった2週間。こちらも現場を楽しみ、仕事への刺激もしっかりともらう。幸せすぎる時間です。 子どもたちが持つ無限大の可能性を、フィールドフォースにしかできない形で、全力で応援したい。北海道で、大阪で、そんな思いを新たにしたのでした。

[vol.31] 北海道へ、大阪へ。毎年、...

【vol.30】頼もしい仲間たちと、野球の...

千葉県柏市にあるフィールドフォース本社には「企画開発室」なる、商品開発のための一室があります。この部屋では週に一度、企画開発会議が行われます。本社だけでなく、各地のボールパークのメンバーもオンラインで参加し、新商品開発のための企画を持ち寄り、あるいは開発中の商品の進行状況をプレゼンし、ああだこうだと、修正点や問題点を話し合ったりと、そんなことをする会議です。 新規の商品提案については、明らかな問題がない限り、基本的にGO!です。誰でも自由にアイデアを提案し、商品を形にする。そんな中から、フィールドフォースの「かゆいところに手が届く」「マニアック」な商品群は誕生してきたのです(そしてもちろん、これからも)。 開発会議に来てくれる同級生 そんな企画開発会議に、時おり、ふらりと顔を出してくれる人物がいます。 社会人野球、NTT東日本野球部の元監督、飯塚智広さんです。監督として同野球部を都市対抗野球制覇に導いた名将であり、プレーヤーとしても2000年シドニー五輪の日本代表として活躍した、レジェンド選手でもあります。 最近はむしろ、NHKの高校野球解説者として有名なのかもしれません。野球愛にあふれ、選手に寄り添う名調子で人気を博し、今夏の甲子園大会では、決勝の解説まで務めた時の人なのです。解説デビューがNTT東日本の監督を引退した翌年の2022年。これほどの短期間で、決勝の解説を担当された方は、初めてだそうです。 そんな飯塚さんと私、吉村は高校の同級生です。千葉県の二松学舎沼南(現在の二松学舎柏)高校の野球部でチームメートとして、一緒に甲子園を目指した仲間です。卒業後、飯塚さんは東都大学リーグの名門・亜細亜大に入学して野球エリート街道を歩み始め、一方の私は中国に留学と、一旦、それぞれ別の道を歩み始めます。 それ以降は長い間、連絡も途絶えていたのですが、私が創業メンバーのひとりとしてフィールドフォースを立ち上げ、飯塚さんがNTT東日本野球部で監督を務めていた2010年代半ばに、同野球部でフィールドフォースの練習器具を採用してくれたのを機に、再びやりとりが始まったのでした。 また、これもまったく予期せぬ偶然だったのですが、われわれと同い年で、飯塚さんとは亜大でチームメートでもあった、現在、侍ジャパンの監督である井端弘和さんも東京・足立区のボールパークで「井端塾」を開校してくれ、そこで飯塚さんも講師として参加するなど、ますます付き合いは深まり、現在も、その関係性が続いているのです。 偶然といえば偶然、必然といえば必然。しかし、こうして事業を始め、道なき道を進んでいく中で、こんな形で彼と再会できたことは、私にとってはやはり、奇跡に思えるのです。 「それはさ、尚記」 飯塚さんの現在の肩書は、NTT東日本の総務人事部・シンボルスポーツ担当課長。現在、社業のかたわらで、高校野球の解説をはじめとした野球関係の様々な仕事に取り組んでおられます。そんな多忙を極めるスケジュールの中、フィールドフォースの企画開発会議に顔を出してくれている。 なぜか、と聞いたことがあります。「それはさ、尚記、楽しいからだよ」 こんなうれしいひと言があるでしょうか。この企画開発会議は、いってみれば、もっとも「フィールドフォースらしさ」が詰まった会議。これを「楽しい」と感じてくれるのなら、わが社の進む道は間違っていなかったのだと、自信を持てるのです。 もちろん、会議ではただのオブザーバーではなく、積極的に開発商品にアドバイスをしてくれますし、飯塚さんのアイデアから生まれた、「チョップ三昧」(⇒こちら)などのオリジナル商品もあります。豊富な野球経験に基づいた、的確なアドバイスはもちろん、自身も多彩なアイデアを持ち、フィールドフォースの社員も、常に刺激をもらっているのです。こんな強力な助っ人は、ほかにどこを探してもいないでしょう。ありがたい限りです。 別々の経路で、再び同じ道に 最近、そんな日々の付き合いを続ける中で、大学以降「別々の道に進んだ」と説明した、飯塚さんと私の歩んできた経路が、再び同じ道に近づきつつあることを、あらためて実感しています。「野球人口の減少」というトピックはいまや、周知の事実として、様々な場面で語られています。 これだけ少子化が深刻化し、スポーツに限らず、人々の趣味嗜好が多様化するこの国で、野球だけが、ことさら大げさに語られ過ぎていやしないか? 野球は結構頑張ってるぜ、と思ったりもするのですが、それはそれ、実際問題としての競技人口減少もまた、確かなことではあります。 かつてのように、ゴールデンタイムのテレビ番組表をプロ野球のナイター中継が賑わすことはなく、子どもたちが野球に興じることができる、広場や空き地もない。野球禁止の看板を掲げる公園も多い……。 そんな状況にあって、フィールドフォースも新参者とはいえ、野球界に籍を置く一員として、この状況を好転させるための一手を打つ必要を感じているのです。そして、チームの役職から離れた飯塚さんもまた、彼の立場で、同じ思いを共有してくれているのです。 “野球の普及振興活動”──。 飯塚さんは、「そんなたいそうなものではないよ。ただ、野球の楽しさを少しでも、みんなが感じてくれたらいいなと思って、いろいろやってるんだ」と説明します(彼はとにかく謙虚なのです)。彼が精力的に取り組んでいる、野球教室や各種イベントもそうですし、高校野球の解説だってそう。すべて同じ思いの延長線上にあるのです。都内の小学校で彼が定期的に行っている「投げ方教室」は、微力ながら、フィールドフォースもお手伝いさせていただいています(⇒こちら)。 メーカーの責務 フィールドフォースは、野球用品や練習用具を開発・製造し、販売するメーカーです。当然、その売り上げから利益を得ることで、会社の経営が成り立っています。 ただ、それだけではない一面もあります。その代表的なものが「野球の普及」を目的とした、様々な活動です。われわれが直接携わる、様々なイベントもそうですし、スポンサー企業として、学童野球をはじめとした各種の大会の応援をさせていただくことも、こうした活動に含まれます。クリスマスの時期に、野球未経験の子どもたちを対象に、初心者用グラブをプレゼントする、「グリーングラブ・プロジェクト」は、ことしで7年目を迎えます。 もちろん、野球が今以上に普及することで、われわれメーカーが商売できる場も広がる、という一面はありますが、それだけではありません。 かねて野球は、相撲と並んで日本の「国民的スポーツ」とされてきました。アメリカで、かつてMLBが「ナショナル・パスタイム」と言われてきたように、日本でも「野球」はスポーツを超えた「文化」だったのです。そして、今も、その火は消えていないはず。野球という文化を守っていくのも、野球に携わるメーカーとしての責務だと考えているのです。 まして、われわれフィールドフォースは学童・少年野球向け商品をメインとし、「学童野球応援隊」を掲げている会社。子どもたちに野球を知ってもらい、始めてもらい、続けてもらうための活動は、社業の根幹でもあるのです。 普及と振興のために 先日は日本野球機構(NPB)事業本部からもご連絡いただき、長谷部匡信さんと白坂智司さんに、わざわざ柏市まで足を運んでいただきました。普及振興イベントの協力依頼をいただいたのですが、ちょうどその日、滋賀県からいらしていた学童野球界のカリスマ指導者、多賀少年野球クラブの辻正人監督にも加わっていただき、ちょっとしたセッションのような、有意義な意見交換をさせていただきました。 飯塚さん、辻さん、NPBの皆さん、もちろん井端さんも……。これからの野球を考えていてくれる、心強い仲間たち(と勝手に言ってしまいます)から、熱量のあるメッセージやアドバイス、そして心あるゲキをいただいています。 もとより、楽しく野球に取り組むためのギアを作ることも、当社の使命のひとつ。フィールドフォースだからこそできるアプローチで、小さな力ではありますが、野球の未来づくりにも携わっていきたいと、思いを新たにしているのです。

【vol.30】頼もしい仲間たちと、野球の...

【vol.29】“国境なき創作団”。コピー...

「コピー大国」と言えば、中国。10年ほど前には、日本列島で「爆買い」なる現象を巻き起こしたのは中国人。 近代の悲しい歴史や、昨今の政治情勢などデリケートな話はさておき。日本人のみなさんが、中国や中国人に抱く一般的なイメージや感情は、ネガティブなものが半数を超えるのではないでしょうか。敵対心はないにしても、決して好意的ではない。 たとえば、食品でも家電でもアパレルでも、100円ショップにあるような日用品でも。そこに『原産/中国』『MADE IN CHINA』 の文字があるかどうかが、購入基準のひとつになっている人も少なくないと思われます。 1970年代初頭までの高度経済成長を経て、われわれ日本は世界トップクラスの経済大国へと発展していきました。その過程で生まれ育ってきた、私のような中高年の世代は特に、中国という国を上から見下ろしている節が根強い。あくまでも私の主観ですが、決して的外れではないはず。 でも、あえて書きましょう。われわれフィールドフォースの商品は、90%以上が中国製です。過去のコラムでも触れましたが、中国内にある協力工場は20以上。そこで新たに誕生し、大量に生産された商品が、船便で日本へと届けられる。この流れは2006年の創業から今日まで、まったく変わることがなく続いています。 もうひとつ、触れたい事実があります。およそ30年前、日本企業の初任給の平均は約19万円、中国は400元(約4800円)でした。日本が中国の約40倍です。 それが現在は、約1.3倍にまで肉薄していることをご存知でしょうか。日本の中小企業の初任給は約22万円で、中国は8000元(約16万8000円)。この1年あまり、日本では急激な物価高騰が社会問題となっていますが、この6月に来日した中国人から、私はハッキリと聞きました。 「中国のほうが物価は高い。日本のほうが安いです」 おいおい、日本、ホントに大丈夫か!? このアジアの島国の「国力の低下」については、昨年秋に渡航したアメリカで、のっけから痛感させられたばかり。ハンバーガーとポテトとドリンクのセットが約3000円もしたのです(コラム第22回➡こちら)。そして今度は、インバウンドの口からダイレクトに現実を告げられ、ダメを押された気がしました。 その中国人とは、われわれフィールドフォースと、中国の協力工場とをつなぐパイプ役を果たしてくれている現地スタッフたち。彼らを毎年、日本に研修で招いてきたが、コロナ禍で中断しているという話も、過去のコラムで書きました。 コロナ禍の終息に伴い、研修も復活して3年目になります。今回、日本に招いたのは3人で、女性2人と男性1人。イングリッシュネームでアシュリー(Ashley)、キャロル(Carol)、シャオミャオ(Xiaomiao)。 それぞれ中国にて、フィールドフォースにとって重要な任務を負っているメンバーで、日本の社長である私との付き合いも10年から15年以上。今でこそ対面する機会はそう多くありませんが、WeChatやメールを通じた折衝はほぼ毎日、エンドレスです。 どんなに画期的なアイデアも、彼らを抜きには商品として生まれることがない。それくらいの要人です。来日した際には、誠意のある“おもてなし”を私は肝に銘じています。あくまでも研修であり、観光ではないし、客人でもない。そこまで気をつかう必要はないのかもしれませんが、精一杯の歓待をするのが私の一貫した方針。 今回の研修は、全6日間でした。成田空港での出向えに始まり、翌日からの市場視察やフィールドフォース社内でのディスカッション、昼食と夕食に宿舎への送迎、最後は空港での見送りまで。私はそのほとんどに付き合いました。 さすがに疲れましたが、セッティングからナビゲートまでを、ほぼ一人でこなしていた、ひと昔前までに比べれば、たいしたことはない。今では私の意を汲んで、同じように手厚くもてなしてくれる、フィールドフォースの社員たちがいてくれます。それも私からの命令ではなく、スタッフの一人ひとりが主体性をもって、考えて動いてくれました。 さらにうれしかったのは、研修の最後に設けている意見交換の場。そこで中国人のスタッフたちから、「企画開発会議の雰囲気に感銘を受けた」という、率直な感想を聞けたことでした。 日本のフィールドフォースは、どうしてこんなにも次々と新しい商品のアイデアを出せるのか。発端はどこにあり、意見はどのように集約されていくのか――。来日した彼らの興味のひとつはそこにあったそうです。そして予定の研修をすべて終えてから、このように言われました。 「フィールドフォースは、会議においてもどの職場においても、ひとつの意見に対して真っ向からの反対や否定や感情的な反発がない。常に冗談を言い合いながらも、そういう雰囲気があるから、誰からでも意見が出やすいのだと感じました。中国の工場にもそれを伝えて、同じような雰囲気で会議ができれば、モノづくりにおける新しい開発ができるのではないかと考えています」 さらに彼らから提案されたのは、中国における「知的財産権の取得」でした。話によると、このところはフィールドフォースの商品を中国に送りつけて、「同じもの作ってくれ!」というケースを見聞きすることが増えている、とのこと。 「中国はコピー大国なので、いろんな工場がコピーをして、それをまたいろんな国に流していく。ですから知的財産権も、日本国内だけではなく中国でも取得して、一緒に防御していきましょう」(中国人スタッフ) 彼らの言う「コピー」とはつまり、模倣品であり、二番煎じ。相手にしたくないのが本音ですが、大切なファミリー(両国のスタッフとその家族)を守るには、手を打つべきとき。私は迷わず賛同の意を伝えると同時に、彼らとの絆が思っている以上に堅固であることを肌で感じ、感慨にふけりました。 中国人の彼らは、日本人が中国に寄せるネガティブな感情も知っている。そして彼らにも、後ろ向きな日本人像というものがあるはず。正直、この私も中国という一国に対してのイメージは必ずしもポジティブではありません。しかし、この日本にだって、印象の良くない人もいっぱいいるし、それは中国でもきっと同じ。...

【vol.29】“国境なき創作団”。コピー...

【vol.28】壁に耳あり、将来に芽あり。...

ボールの重さ(負荷)や回数(ボリューム)、自分のポジション(体の向きや姿勢)などを適宜変えながら、近くの壁にボールを投げ込む。いわゆる「壁当て」が、球速やスイング力を向上させるトレーニングとして見直され、日本の野球界で急速に広まりつつあります。 向上心や好奇心の旺盛なみなさんからは「何を今さら!」と突っ込まれてしまいそうですが、トレンドのひとつであることは間違いありません。それを裏付ける証拠が、われわれフィールドフォースにもあります。 昨秋に発売した、壁当て用の壁ネット『モンスターウォール』=上写真)が、爆発的なセールスを続けているのです。予想も超える大ヒットはうれしい限り。とはいえ、それを自慢するためだけに紙幅を使う気はありません。 東洋大学硬式野球部では公式戦の前に、球場外でも使用 私がお伝えしたいのはむしろ、そこまでの過程です。意外なきっかけから、思ってもみない顛末に私自身が少々、たじろいでいるところも。『卵が先か、鶏が先か』の哲学的な問答まで想起するようなサイクルが自ずと生じて、新たな感慨を抱くに至っているのです。 フィールドフォースは、大量生産システムで利益を得るような大企業ではありません。かゆいところに手を届かせるようなマニアックで独創的な商品を、適正価格で販売するベンチャー企業です。野球の現場や選手たちの細やかなニーズに応えつつ、「平日練習」という、従来からありそうでなかった市場を開拓。そういう実績とバックボーンがあるからこそ、野球界の頂点のカテゴリー、プロ野球(NPB)の球団からもリクエストをいただけたのだと私は解釈しています。 パ・リーグの埼玉西武ライオンズからの依頼に応える形で、プロ選手用の特注の壁(=下写真)を納品したことは、前編(コラム第27回)で書きました。話によると、今ではシーズン中でも当たり前のように、プロ選手たちは「壁当て」をしているそうです。でも、そのせいでスタジアムのフェンスや金網が破損や変形をしてしまい、そこに投げ込む行為の一切を禁じる球場も増えてきている、とのこと。 そういう事情から、使用スペースも価格帯も手ごろで、頑丈な「壁」を所望していることを西武球団から打ち明けられ、われわれは独自のノウハウとスピード感をもって、それに応えたのでした。また、その成功に追随する形で、アマチュアの選手用にも「壁当て用の壁」の開発に注力しました。 全力で投げ込んでも、ボールも壁も変形や破損をせずに、ボールがゆったりと戻ってくる。これらの条件とそれを満たす原理は、西武球団へ収めた特注品のままでいい。そしてそれを、より広い用途で、より安価で、移動や収納も容易なものとする。そういう「壁」(商品)を生めば、小・中・高・大の学生野球の現場や自主練習の環境において、大いに重宝されるはず。その確信と期待が、開発意欲の火に油を注いでいました。 もちろん、言うほど簡単なことではありません。先述の壁当て用の壁ネット『モンスターウォール』の仕様が固まるまでに、大小のテストと改善改良をどれだけ重ねたことでしょう。 メディシンボールや硬式球も使用可能な壁ネット 根本的な課題は「重量」でした。西武球団への特注品は重さが約55kg。これを最終的には、約10kgにまで絞りました。 まずはボールを受ける「壁」を、ポリエチレン製の特殊で頑丈なシートにすることで、大幅な減量に成功。これで重さの課題はほぼクリアしましたが、軽いがゆえに「不安定」という副作用が生じてしまいました。 いかに安定したまま、衝撃を吸収するか――。これが難問でした。まずはフレームの一部に、釣り竿などにも使われるグラスファイバーを使用。この素材はガラス繊維の張り合わせであり、よくしなるのが特長です。繊維のきめ細かさや張り合わせの向きによって強度の調整も可能で、100%折れないわけではないけれど、木の棒のようにポキッと真っ二つには折れない、という特性もあります。 しかし、グラスファイバーの「しなり」だけでは、衝撃吸収にも限界がありました。特殊シートへボールを全力で投げ込むと、土台そのものが押されて動いてしまうのです。これを解決させたのが、新たな構造原理。要は、物理の法則を応用しながら形状を変えていくことで、正解(=下写真)を導いたのです。 直線方向に働く力は、斜めの角度で受け止めると抑えられる(緩和される)という法則があります。そこで、グラスファイバー製の支柱と特殊シート(壁)を少しずつ傾けながら、直線的な力(正面から投げ込まれるボール)に対するテストを重ねていきました。そしてついに、ベストの壁の角度(衝撃緩和の最大値)を突き止めました。さらには地面や床と接する土台についても、設置面積を大幅に減らすことで、投げ込まれた際の衝撃と反発力の分散にも成功。 こうして生まれたのが『モンスターウォール』。西武球団へ特注の壁を収めてから1年強で、市場に投入できました。この売れ行きは冒頭に記した通りです。 OEM商品の受注生産から手を引きつつ、自らが創造開発するベンチャーへの道を歩み出してから、10年と有余年。社の創設メンバーでもある私は、当初から『適正価格で販売する』というモットーを貫いています。それこそ購入者、つまりプレーヤーのお役立ちに不可欠と考えているからに他なりません。もちろん、販売価格には一定の利益も載せています。それでも、生産原価にまるで見合わない高値がつけられている、野球用品の数々とは決定的に異なると自負しています。 「適正価格」を守るには、人気と知名度のあるプロ選手の力を借りて宣伝するのは得策ではありません。逆に言えば、そこに手をつけないからこそ、適正価格を維持できるのかもしれません。ともあれ、そういう理由から、私の中ではプロ野球へ一種の“アレルギー”のようなものが勝手に醸成されていたのは確か。はっきりと言えば、「プロに頼らざるべし!」という不文律、オキテ(掟)のようなものが長らく存在していたのです。 ところが、です。野球界を下支えする全国各地の少年・少女たちの真の力となるべく、練習環境を変革するアイデア商品を生み出してきた結果、野球界の頂点にあたる「プロ」のほうから触手が伸びてきたのです。そしてその思わぬアプローチにも誠心誠意を尽くしてきた結果、「プロ」の触手は横へも広がり、球界最高峰の練習環境の変革にも関与を始めている。さらにそこで生まれたアイデアやノウハウが、今度は「少年少女」たちのための商品に応用されてきている。 西武球団へは「壁」以降も、特注品を続々と納めてきている。ブルペンと球場とを望む『移動式見晴らし台』もそのひとつ。写真上はその開発当初のデザイン、下は納入品 まさしく今回のコラムの見出しの通り、『壁に耳あり、将来に芽あり』の現象が起きているではないですか!? そして気付けば、私の中にあったプロ野球への“アレルギー”も、すっかり消えていたのです。 そこで改めて、断言させてもらいます。対象が少年少女であろうと、プロ選手であろうと何ら変わることなく、誠心誠意をもって創造開発をしていきます。我らが道は永久に不滅です! 巨人軍の栄光の背番号3を失ったショックを心の奥で引きずりつつ、そんな締めとさせていただきます。 (吉村尚記)

【vol.28】壁に耳あり、将来に芽あり。...

【vol.27】壁に耳あり、将来に芽あり。...

近所の公園や空き地の壁は当然として、人様の家屋や集合住宅地などの路地裏も穴場。ボールを投げて当てて跳ね返ってくるのに、手ごろな壁とスペースがあればいい。そこが、その時のその子にとっての遊びや練習場所になる。 いわゆる「壁当て」をする子どもが、昭和の時代は日常の風景にありました。第二次ベビーブームの1970年代の前半から、TVゲームのファミコンが普及するまでの10年あまりが、ピークだったのかもしれません。 1975年に東京の下町に生まれて育った、私の少年時代がまさしく、そういう世界でした。小学生のほとんどは、おカネ(小遣い)はあまりないけど、自由と時間はたっぷり。男子は巨人軍のレギュラー選手をほとんど知っていて、チームに入っていなくても、公園や空き地で友だちと野球に興じる。勉強するより、壁当てで時間をつぶすことのほうが多い男子も相当数いたのではないかと思います。 壁当ての利点は、冒頭のように手ごろな壁とスペースがあれば、一人で好きにやれること。高校野球やプロ野球の好きなピッチャーになり切って、自分のペースで投げられる。跳ね返りのボールを打球に見立てて仮想の守備までして、一人で実況をしながら試合を進める「ごっこ」遊びも。飽きたらやめればいいし、大人に怒られたら逃げればいい(笑)。 野球がうまくなるために己を磨く、というよりは遊び半分の暇つぶし感覚でした。いずれにせよ、実投と跳ね返りの捕球をそうして日々繰り返せば、投げ方もグラブさばきも自ずと身について上達する。地肩がつくられ、制球力や動体視力や反射神経など軒並み上がるはずです。 私を含む当時の男児に、そういう認識まではなかったと思いますが、非常に効果もある野球の個人練習でした。そして時代は巡り、この令和にきて「壁当て」が再注目されてきていることをご存知でしょうか。 もはや、国民の多くが巨人軍の選手を知っている時代ではありません。首都圏や人口が多い地域では、大半の公園で壁当てはもちろん、野球やボール遊びが禁じられています。人様の敷地や壁でボールを投げ当てようものなら、「コラッ!」というオヤジの怒鳴り声はしない代わりに、お巡りさんがやってくることでしょう。 ですので、あの昭和の牧歌的な光景が蘇ったわけではなく、あくまでも野球界で火がついているに過ぎません。でもとにかく、「壁当て」が球速やスイング力を向上させるトレーニングとして見直され、このところ急速に広まりつつあります。用いる道具と方法によっては、ケガ予防にもつながるという認識もされてきています。 またそれらの実践・発信者も、昭和時代とは違います。子どもではなく、球界の頂点にいるプロたちが率先して励んでいることから、社会人、大学、高校とアマチュアのチームや選手へも降りながら広がりを見せてきている。もちろん、小学生でも始めている子が珍しくはありません。 結果として最大の宣伝効果は、今年のMLB日本開幕戦シリーズだったと思われます。日本が誇る世界のスーパースター、大谷翔平選手(ドジャース)が、試合前のアップやトレーニングで「壁当て」をしている様子がメディアやSNSを介して拡散。彼は野球のボールではなく、大きくて重いメディシンボールや、重量が異なる数種類のボールを投げていましたね。 「吉村さん、安価な壁が欲しいんですけど、フィールドフォースで作ってみていただけませんか?」 私がそういう依頼を初めて受けたのは、2年前の3月でした。依頼の主は、プロ野球(NPB)の埼玉西武ライオンズ。要はあの大谷選手がやっていたような「壁当て」用の壁が欲しい、とのこと。 2023年3月に業務提携したライオンズアカデミーとイベントを共催(上)。その3カ月後には、西武球団から依頼された壁の試作品を持ち込んでテストとヒアリング(下) 私たちフィールドフォースは、子どもを対象とする西武球団の通年スクール「ライオンズアカデミー」と業務提携し、コラボでイベントを行いました。そこへ、プロチームの現場の担当者たちも見学に。イベントは野球に興味がある子どもを対象にした体験参加型のもので、講師陣はアカデミーのコーチ。フィールドフォースで教室を開いているスタッフ陣もサポートで入り、社のマニアックな練習用アイテムの数々を活用いただきました。 その球団の花形である、プロチームのほうからリクエストされた「壁」には、3つの絶対条件がありました。❶硬式球を全力で投げ当てても変形しないこと(ボールも壁も)。❷大きな衝撃音がしないこと(音を極力抑える)。❸壁に当たったボールが、コロコロとゆっくり転がって戻ってくること。 中でも❸が意外とミソで、練習する選手たちは投げる1球1球の「間(ま)」を大切にしている、とのこと。この手の練習といえば、従来からネットスローが一般的ですが、100球投げるとすればボールが100個必要で、拾い集める手間もかかってペースも乱れやすい。でも、投げる先が「ネット」ではなく「壁」になれば、ボール1個で済んでしまい、手ごろなテンポ感でエンドレスで行える。 球団の担当者との打ち合わせで、そういう具体的な要望を聞きながら、私は心の中でガッツポーズをしていました。痒いところに手が届くような商品を創造・開発する。それこそフィールドフォースの真骨頂であり、その積み重ねによる経験やノウハウは大きな武器。私個人にとっても喜びやモチベーションでしかなく、早くも頭の中で図面が浮かんだりしていました。 実際に描いた当初のイラスト図案(上)。こうした筆者のイラストノートは4冊目になる。写真下は、試作品の壁の中身 条件❶をクリアするには、表面に適度な柔らかさと再現性が必要になる。条件の❷と❸には、衝撃を吸収する構造が必要になる。私は学生時代は文系出身で、その後も物理を専門に学んだわけではありませんが、この手の開発における経験値は相当になります。実際、さほどの難問ではありませんでした。 原理をざっくりと簡単にいうと、寝具ベッドのマットレスと同様にする。中身に格子状のフレームとスポンジ材を用いることで、ほぼ解決できるのです。 サンプルの製作とテスト、改良を繰り返す中で、片ヒザ立ちで背後に投げる(=下動画)こともできるように「高さがほしい」という第4の条件も球団側から。元来がマゾ気質の私は、さらなる知恵とファイトが沸きました。そして同じく、改良とテストを重ねた末、最初の依頼から半年後には無事に納品することができました。 現場のプロ選手たちの評判は上々。また、過去の他社への特注品の半値とまではいかないまでも、それに近い線の費用に抑えられたとのことで、担当者にも大いに喜ばれました。 フィールドフォースなら何とかしてくれる――。その後も、こういう評価をいただけているものと自負しています。 なぜなら、その後も同球団とのお付き合いが続いているからです。夏場の炎天下で特に重宝する「移動式の日避けケージ」や、試合中の球場とブルペンとの人の往来を激減させた「移動式の見晴らし台」など、新たなリクエストをいただき、それに応える商品を納品してきています。 そうした特注品の開発と成功体験はまた、われわれフィールドフォースにも新たなプラスや思わぬ波及効果を生んでいます。詳しくは後編にて。《つづく》 (吉村尚記)

【vol.27】壁に耳あり、将来に芽あり。...

【vol.26】あっという間の20年。『振...

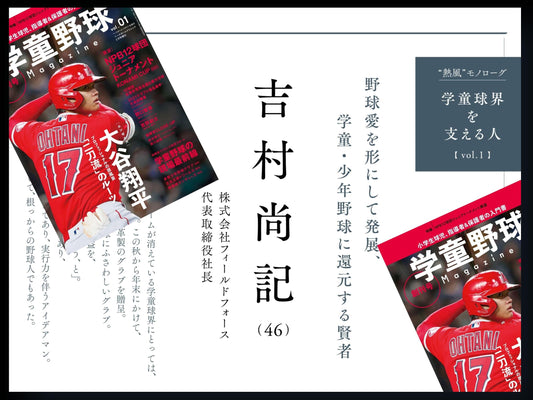

『振り向けば奴がいる』というトレンディードラマが大ヒットしたのは、1993年。「トレンディ」の響きも懐かしいですが、あれからもう30年近くになるのですね。 この3月末に最終回を迎えたNHKの『朝ドラ』こと連続テレビ小説は、史上最低の視聴率だったそうです。阪神淡路大震災の被災地・兵庫県の神戸市を舞台に、現代の家族像が描かれ、終盤には「コロナ禍」の時代もありました。 この手の『連ドラ』を欠かさずに見るような趣味は私にはなく、善し悪しや感想を述べるつもりもありません。このコラムを書くために、少し調べてみただけのこと。 きっかけは、とある出張先での朝食でした。宿泊先のレストランで、たまたまついていたテレビの『朝ドラ』で、街から人が消えた緊急事態宣言下の寒々しい世界がリアルに再現されていました。それがやけに懐かしく感じられて、気づけば箸を止めて見入っている自分がいました。 「東京に緊急事態宣言が出ました!」 社員からそう言われて、パソコンでニュースをチェックした日が、もう5年も前とは――。2020年4月7日。当時のフィールドフォースの本社は、東京都足立区のボールパークに隣接しており、私はデスクワークをしているところでした。 東京都など人口が多い7都府県に、政府から同宣言が発令され、不要不急の外出や県境をまたぐ移動が原則として全面禁止に。これを受けて、私はすぐにボールパーク足立の責任者に「営業停止」を伝えたことを覚えています。 私が正式に代表取締役社長となったのは、その年の11月でしたが正直、目の前が真っ暗になりました。年間でおよそ1億円はあった、ボールパーク足立の収入が、明日から0円になるのです。またその10日後には、緊急事態宣言が北海道にも及び、札幌と旭川にそれぞれ構えるボールパークも同じく停止に追い込まれました。 緊急事態はいつまで続くのか、毎日のように情報を探っても答えに行き着かない。一寸先は闇でありながら、新型コロナウイルスの感染者は都市部から地方へと確実に広まり、増え続けるばかり。連日、こういう報道の繰り返しの中で、私は肩にずしりとくるものとプレッシャーを感じずにはいられませんでした。創業者の一人でもある私は、全社員とその家族の生活も守る責任があるのです。 そうした心の内も、事後となった今だからこそ明かせますが、現在進行形の当時は己の中だけに留めました。会社の身の振り方や収入減少の打開策などを、第三者と話し合った記憶もありません。ひたすらに平然と、通常通りに業務をこなしていました。いや、自ずと没頭していた、というのが的確かもしれません。そして間もなく、社の定例会議を通じて、全社員に向けてメッセージを発しました。 「会社として、やることは今までと変わりません。野球の大会もチームの活動もできない状況にあるけど、家にいる子どもたちは身体を動かしたいはずで、ウチの商品を親御さんたちにも広く知ってもらう良い機会でもある。それぞれ、自分にできることをやっていきましょう!」 一言一句を暗記しているわけではありませんが、おおよそ上記のようなことを私は話しました。すると、どうでしょう。社員たちはそれぞれに頭も働かせながら、どんどん主体的に動いてくれたのです。 ボールパークの大規模なメンテナンスは、ボールの1個1個から備品類にまで及んだ 非営業のボールパークでは、再開後の使い勝手も見越してレイアウトを大胆に変更。2016年オープンの1号店・足立では、大掛かりな清掃から着手していました。人工芝の上に撒いてあるゴムチップも、掃除機ですべて吸い取ってから洗浄してまた戻に。結果、ピカピカの屋内練習場に蘇りました。 そしてそこでは、商品の使い方や賢い点などを動画で撮影・編集し、『平日練習やろうゼ!』のキャッチフレーズとともにSNSで発信していく。 相談こそありましたが、私の命令や指示で始まったものはありませんでした。また、平日練習用の新たなアイテムを生み出すための企画開発会議も、熱と本気度が明らかに高まっていきました。 ゴムチップ洗浄後のボールパーク内。下は修正したマウンド 『プレーヤーの真の力になる』とは、創業時からの社訓。ですが掲げた私のほうが、社員というプレーヤーたちから見えないパワーをどれだけもらったことでしょう。そういう彼ら彼女らが、今でも私の大切な誇りであり、社の財産です。 さて、結果から言いましょう。 おかげさまで、コロナ禍においてもフィールドフォースは右肩上がりの成長を続けました。商品の売り上げと利益は、ボールパーク3店舗の未収入分も十分に補填できるほど。「緊急事態宣言」も何度目かわからなくなるほど繰り返されていた最中の2021年には、九州の福岡県にもボールパークをオープン。コロナ禍の間に、社を去った者もいませんでした。 コロナ禍で建設も進め(上)、2021年11月にオープンした4号店のボールパーク福岡 頼もしいプレーヤーは、海の向こうにも。われわれの商品の9割以上を生産している、中国の協力工場です。 創業時からのパートナーである彼らは、フィールドフォースの社員と同じく、開発意欲とチャレンジ精神が旺盛。コロナ禍でも、どんどん売り上げを伸ばして需要が高まる中で、およそ20ある協力工場は商品の生産を止めることなく、日本のわれわれの元へと供給を続けてくれました。 今や世界の経済大国である中国の発展は、目覚ましいものです。われわれが創業した2006年当時の平均年収は約800元。それが2024年は約13万5000元、ざっと20年で150倍以上です。当然、協力工場の賃金も上がっているはずですが、われわれからの発注増がそれを下支えしており、信頼関係もさらに強固に。この関係性は「元受けと下請け」というものを超えて、もはや「運命共同体」です。 コロナ禍では中国の協力工場から、大量のマスクを送っていただいた 一難去ってまた一難。コロナ禍の次にやってきたのは急激な円安でした。原油など原材料の世界的な高騰から、日本の物価も軒並み上昇。2020年4月は「1ドル=107円」だったのが、2024年の4月には「1ドル=160円」に。4年間で円が66%も安くなってしまうなんて、輸入を柱とする企業には死活問題です。中国で生産した商品を輸入している形のわれわれ、フィールドフォースの利益も泡のごとく消えていきました。...

【vol.26】あっという間の20年。『振...

【vol.25】異次元の格差&競争社会を目...

東京は3月に入ると、晴れの日と雨の日とが周期的に入れ代わり、降雪かと思えば、ゴールデンウイークのような陽気も。まさしく、季節の変わり目にあるようです。 晴れと雨、天と地、月とすっぽん…物事の大きな相違や、隔たりの度合いをそのように表現したりします。私がこれから記さんとすることもまた、とんでもなくギャップのある世界。 野球の本場、アメリカ合衆国で最高峰のメジャーリーグと、マイナーリーグ(下位リーグ)との格差について。市場調査のために現地に4日間滞在した中で、MLB球団のトレーニング施設を見学した際の抑揚と衝撃。これをありのままに綴ってみようと思います。 サンフランシスコ・ジャイアンツは拠点の西海岸を中心に、国内外にこれだけの施設を保有する(上)。写真下は同球団のファーム施設 日本の野球人のみなさんにイメージをしていただくとしたら、プロ野球のNPB球団の施設と、強豪私学の高校・大学の野球部の合宿所との対比がいいかもかもしれません。メジャーとマイナーとの格差は、それほどのものでした。 オフシーズンにあたる昨年の11月、私が訪問したのはサンフランシスコ・ジャイアンツ、アリゾナ・ダイヤモンドバックス、オークランド・アスレチックス。この3球団がそれぞれ国内外に多数保有する施設のうち、西海岸方面にあるトレーニング施設兼キャンプ地を訪ね、一般には非公開のエリアまでを案内してもらいました。 球団によって多少の違いはありましたが、壮大なスケール感と、贅の限りを尽くしたような優雅さは共通していました。私はそれまでに、関東方面のNPB球団の施設や球場内にも複数立ち入らせていただきましたが、メジャーのそれはまるで規格外。 例えば、ダイヤモンドバックスはフィールドだけで13面。「13球場」のほうが適切かもしれません。日本の感覚でいうと、プロ野球を開催するメイン球場の周囲に、高校野球の地方予選を行うような球場が12カ所あるようなもの。何となく、規模感はおわかりいただけるでしょうか。 メイン球場以外の12面も、よく見るとフィールドに違いがあり、メジャー用だけは総人工芝。マウンドや打席・ベース周りもすべて人工芝で、そこはカラーだけが土の色になっていました。 「この一帯は元々は山で、それを削って均して敷地にしました。メジャー用の全面人工芝は、ケガ予防のためです」 案内人から、そう説明を受けたとき、私たちはメジャー用のクラブハウスのテラスに立ち、全景を悠然と眺めていました。そこは玄関もトレーニングルームも天井が見上げる高さで、自然光もふんだんに取り込んでいて明るくて広々。分厚いカーペットに壁のクロスはシックな色合いで、そこここに過去の栄光や長い歴史を物語る品々が飾られている。ゆったりした通路の壁には、歴代スターの写真やユニフォームなどを収めた額縁がどこまでも続いていました。 ダイヤモンド・バックスのトレーニング兼キャンプ施設の案内図(上)。道案内にも「メジャー」と「マイナー」の区別がはっきりと(下) MLBのロッカールームはテレビの映像で見たこともありましたが、いざ踏み入ると感嘆の声が出るほどの豪華さでした。そこは「着替える場」というよりは、「くつろぎの空間」。複数のグループミーティングも同時に行えそうな、ソファとテーブルのセットに大型モニターなどが中央部に広がり、その真上の天井からはチームロゴをモチーフにした電飾が渋く赤い光を落としている。一人ひとりの区画も十分なゆとりで、例のソファは見た目の重厚感に反して、沈み込みと反発力の何と上品で心地が良いことか。 ダイニングルームも然り。メジャーリーガーたちがご用達の室内は、どこも超一流ホテルのスイートルームのような感じでした(泊まったことはないので、これは想像です…)。しかし! 「ここから先はマイナーの施設です」 クラブハウス兼オフィス内を案内されるままに付いて回り、大きな扉の前に来て初めてそう言われました。そしてその扉の向こうにはまた、別の世界が広がっていたのです。「異次元」と表現したらいいでしょうか。今度は声すらも出てきません。 写真はメジャー側。ロッカールームなど多くが撮影NG、マイナー側のエリアは全面NGだった 内装も光量も照度もメジャー側とは明らかに違い、うら寂しい感じで質素そのもの。どこもかしこも、空気の温度や匂いまでもが違う気すらしました。ロッカールームは間取りが狭くて密集しており、仕切りはベニヤ板一枚のような作りで、あとはパイプ椅子が置いてあるだけ。さっきまで見てきた世界とは「雲泥の差」です。 言葉を失ったままでいる私に、案内人は何度もこの単語を用いて説明してくれました。 「ハングリー(hungry)」 話の端々で聞こえてくる、この単語だけは私はダイレクトで理解しました。要するに、こうした環境や報酬やシーズン中のサイクルを含む、あからさまな格差が扉の向こうの世界、メジャーリーグを渇望する者たちの最大のエネルギーになるのだ、と。 唯一、マイナーの側にあってメジャー側になかったものは、英語のクラスレッスン。教師一人に対して生徒(マイナー選手)は複数いて、肌の色も髪の色もそれぞれでした。メジャーに昇格したら英語を話せるようにと、球団側がそういう努力の機会と場も与えているとのこと。 訪問先の3球団目は、オークランド・アスレチックス またマイナーのエリアには、記念品や装飾などが一切ありませんでした。ここは安住する場所ではないから、一刻も早く抜け出せ!励め! そんな無言のメッセージにも思えました。そしてそれは、日本人の私の心にも突き刺さりました。 強い気持ちや信念をもって、競い合ったり、切磋琢磨をしないことには、何事も果たせない――。経営者として、私の理念のひとつがそれです。もちろん、思想や主義は人それぞれ自由であり、今は多様性を認める時代です。そういう中で、自ずと忘れかけていたものを想起させてくれたような気がしました。 初渡米の初日に3000円のハンバーガーセットを食べながら痛感した、日本の国力の低下と危機感。これはその後も増すばかりでしたが、一方で私は“大和魂”を堅持しました。...

【vol.25】異次元の格差&競争社会を目...

【vol.24】「ダメ外人」がほぼ死語とな...

日本プロ野球の正月、2月1日のキャンプインから2週間あまり。紅白戦や対外試合の結果も伝えられているなかで、海の向こうのMLBでも「キャンプイン」というニュースを見聞きするようになりました。 リーグ戦の開幕時期は日米でそう変わらないのに、始動のタイミングに10日以上の開きがある。これは、なぜでしょう。 アメリカ人は練習嫌い――。こういう俗説を耳にしたことがある人も多いと思います。昭和の時代には、プロの“来日助っ人”(大半が米国人)は練習をサボりがち、というレッテル(固定観念)が土着していたように思います。また、「優良助っ人」や「真面目ガイジン」、その対義語の「ダメ外人」という言葉もよく聞かれました。 高年俸で来日したロートル気味の元MLB選手が、キャンプから汗を流してシーズンでも活躍すれば、前者の呼称で信頼も人気も増していく。一方、大きく遅れてキャンプ終盤にやってきて、シーズンに入っても泣かず飛ばすとくれば、後者のレッテルを貼られてワンシーズン、あるいはシーズン中に帰国の途へ。 メディアの現地情報から、シーズンを好き勝手に予想しての喧々諤々は、今の時期の野球ファンの楽しみのひとつだと思います。ただし、外国人選手の登録・出場枠の拡大と、WBC優勝やMLB進出でも裏付けられる日本人選手のレベルアップにより、「助っ人」という概念がすっかり影を潜めている。そのように感じるのは筆者だけではないと思います。 では、アメリカの野球選手は本当に練習嫌いなのでしょうか? 現地で市場調査をしてきた私の答えは「NO!」です。 確かに「一生懸命」を絵に描いたような熱血や必死さは、どこへ行っても感じませんでした。前回のコラムで言及した大学の選手たちはむしろ、息抜きなの?というくらいにリラックスムードでトレーニングをしていました。オフシーズンのせいもあったのかもしれませんが、チームの全員が集まる時間は90分程度で、軍隊方式の有無にかかわらず、統制や一丸の雰囲気は微塵も感じませんでした。 一方、強烈に訴えてきたのは、個々の自立心と意識の高さ。それと財力です。「町」のようなキャンパスの中に、学校側とは別経営のパフォーマンスジムがあり、そこでは個人契約をした、あらゆる競技の選手たちがマンツーマンで計測やトレーニングに黙々と励んでいる。時間や量で区切る練習が日本式だとするなら、米国式のあらゆる基準は「数値」でしかない。その値を向上させるために、個々に必要なおカネを積んで努力をする、という図式です。 それはまた、大学のキャンパス内に限ったことではありませんでした。そもそも身体を動かす、身体を鍛える、ということがアスリートに限ったことではなく、老若男女も問わない。まさしく「生涯スポーツ」。この概念がアメリカではひとつの文化と思えるほど、人々に根付いているようでした。 私が滞在した西海岸方面では、街にはフィットネスジムがわんさとありました。キャンパス内にあったパフォーマンスジムと同様の、複合型のスポーツ施設も点在。個人商店のような小規模なものから、チェーン展開する法人の巨大施設(=上動画&写真)まで、さまざまなスタイルが成り立っていました。 またそれらとは別に、野球選手に特化したトレーニング施設も。そのひとつ、私が訪れた「D-BAT」という名称のベースボール&ソフトボールアカデミー(=下写真)には、子どもから学生までの姿が多くありました。フィールドテスト(数値化)や動作解析、練習はマンツーマンで。潤沢なマシン類を用いたフィジカル強化は各々で。MLB選手の直筆サインや写真なども飾ってあったので聞いてみると、シーズンの合間に訪れて調整したり、その際に即席の子ども向けスクールも開かれたりするそうです。 ベースボール&ソフトボールアカデミーの特長は、選手の求めに応じて(契約次第で)トータルコーディネートできること。屋外での計測・動作解析から、屋内でのトレーニングとそのプログラムに加えて、食事の管理や適切なサプリメントの提供もする。さらにはグラブやバット、ウェア類など陳列された商品も充実していました。 野球の本場でそういう現実を目の当たりにして、私は高揚せずにはいられませんでした。アメリカでは当たり前の「屋内・レッスン・物販」のワンセットを、日本で展開しているのはわれわれフィールドフォースしかない!ということに気付いたからです。時代を先取りしていた!と言えれば、さらにカッコいいのですが、成り立ちはまったく違います。 唯一無二の練習用ギアを開発するフィールドフォースは、商品をテストしてからご購入をいただけるようにと、アンテナショップを兼ねた全天候型の屋内施設を建てました。しかし、その施設もウイークデーは空いていることが多く、また平日練習の場所に困っている小学生も多いことから、施設内でのスクール事業もスタート。 こうして現在では国内5カ所で、例の三位一体の「ボールパーク」を運営しています。東京、札幌、福岡、旭川、千葉(柏)に続いて、東北の仙台(宮城)に6店舗目を間もなくオープンする予定です。 あくまでも結果として、同じ施設がアメリカあることを知りました。スケールと数の点では足元にも及びませんが、「計測」や「食」のサポートなど、新たなヒントも得ることができました。また、現地へ持ち込んで試してもらったフィールドフォースの商品は、どれも好評で決まってこのように言われました。 「なんでこんなにチープなんだ!?」 英語のチープ(cheap)は直訳すれば「安っぽい」という意味。日本ではネガティブな意味合いが濃くて、卑下する際にも用いますが、アメリカでは違いました。むしろそれは誉め言葉であり、安くて良いものに出会った際の感動から発せされるもの。今の日本で言うなら「CP(コストパフォーマンス)が高い」という表現が近いと思います。 アメリカのトレンドを吸収して、それに合った商品を開発して輸出しよう。渡米前はそのように考えていた私ですが、あらゆる出先で「チープ!」という高評価を受けて、180度変わりました。 すでに日本で流通している、われわれのマニアックな商品のうち、動作改善に適したアナログ商品をアメリカンサイズ用にして現地の市場へ送る。それだけで十分に、異国でもプレーヤーの力になれる。私はそう踏んでおり、帰国後の社内報告でもそういう発言をしました。 海の向こうの大国の野球選手たちが練習嫌いでなければ、きっと、われわれの商売も成り立つことでしょう。ただし、この島国において、フィールドフォースが果たすべき使命も、あらためて強く感じています。 アメリカでは「野球」の競技者には、大前提に富(財力)があることを思い知らされました。日本でもその傾向はありますが、まだまだ間口はとても広い。これを堅持するためにも、われわれは適正価格での販売を続ける必要がある。折からの円安による、決して小さくはないダメージも、輸出の本格化で解消できるはず。 そう信じて業務にまい進する、今日このごろです。日米のプロ野球開幕には間に合いませんが、夏のオールスターまでにはアメリカAmazonへも出展します。 (吉村尚記)

【vol.24】「ダメ外人」がほぼ死語とな...

【vol.23】本場の国の“町”のようなキ...

瀟洒な校舎や図書館や食堂は当然として、病院もある。ガソリンスタンドもある。植物の緑もふんだんで、校内バスが循環。ゆったりとした店舗は身の回り品やアパレルも充実しており、ほぼすべてに校名のロゴがある。遠めの青空に映えるモダンな建物の一帯には、学生が住んでいるとのこと。 もはや、キャンパスというよりは“ひとつの町”でした。「東京ドーム何個分」という発想すら愚かしくなるほどの、圧倒的なスケール感。初訪問の私は、それだけで度肝を抜かれたのでした。 みなさん、あけましておめでとうございます。今年も月イチでコラムを書かせていただきます。当面は、昨年11月の上旬に断行した、アメリカ合衆国での市場調査にまつわるネタになる予定です。 あくまでも、ビジネスでの米国進出。その公言が、ありがたいサポートに期せずしてつながり、実質4日間の現地滞在で十分に足がかりを得ることができました。初渡米だった私が、タイトなスケジュールの中で見聞きし、考えさせられたことなどを綴っていきたいと思います。 前回のコラムでは、渡米のそもそもの理由ときっかけを書きました(第22回➡こちら)。今回はアメリカの大学生とキャンパスライフ、野球を含む大学スポーツに触れたいと思います。 全米には4000校近くも大学があるそうです(日本は1000強)。私が訪ねたのは西海岸方面の3校と、公立のハイスクールが1校。ですから、ほんの一端を垣間見たに過ぎないのかもしれません。必ずしも、大国の全体像や実情の核心を突けていないかもしれない、ということを事前にご理解ください。 さて、冒頭のように日本の大学キャンパスとは比較にもならない規模感。これはショックキングでシンプルな驚きでした。同様に自分の足で動き、目で見た中で、じんわりと驚きの波紋を広げていったのは、現地の大学生たちの空気感でした。 “町”の中を往来したり、佇んでいる学生たちは、多くは3人や4人くらいで和やかな感じ。日本のキャンパスもそれは同様だと思います。しかし、屋外のグラウンドのエリアを除くと、日本で言うところの「体育会」の若者たちに出くわしません。いつどこを歩いてもそうでした。 初上陸の米国初日は、アリゾナ・クリスチャン大(上=アメフト場)と、グランドキャニオン大(下=野球場)を訪問 私の息子も私立大学の野球部でプレーしていましたが、日本のガチンコの体育会系の学生たちは、ある種の独特な空気を放っているものです。名のある野球部となれば、なおのこと一目瞭然。いかつい体にそろいのシャツやブレザーなどをまとっている。ひと昔前までは、そういう一団は学業試験の期間にしかキャンパスに現れない(あとは1日中、練習)という、有名私大も多かったのではないでしょうか。 アメリカの大学には、体育会系も文化系もない。いや、実際はあるのだろうが見分けるのはほぼ不可能で、誰もが一般の大学生にしか見えない。そういう世界に初めて立ち入ったことで生じていたらしい違和感は、言葉を交わす中で感心や驚きへと転化していきました。 「例えば『野球』のように、一芸に秀でただけで入れる大学は、おそらくありません。入学するには最低限の学力が必要で、大学生活でも最優先は学業。実際に、大学スポーツを統括する連盟には、学業試験で一定のラインに達しないと大会にも参加できない、というルールがあります」 通訳を介してそう教えてくれたのは、野球部のコーチでした。要するに、野球をしたくても、勉強をしないことには始まらない。好きなことをやるために、学業をがんばる。そういう環境にあるからでしょう、視察した野球部の選手たちからは、自ら「やりたい!」という堅固な意志を何よりも強く感じました。 名門・アリゾナ州立大は店舗内のあらゆる商品に大学ロゴが。一般生や保護者、OBや大学スポーツのファンにも人気だという 私が訪ねたうちの1校、アリゾナ州立大学は、野球部も「超」のつくエリート集団。MLB通算本塁打記録のバリー・ボンズや、日本のヤクルトでもプレーしたボブ・ホーナーら、多くの名選手たちを輩出していることを後から知りました。 その名門野球部でも、部員が集まっての練習は1時間から90分程度。オフシーズンのせいもあったかもしれませんが、時間の多くはポジション別の個別特訓に割かれていました。投手は延々と鏡の前でシャドーピッチング、捕手は二塁送球の動作を反復している。コーチは少し離れて、黙って様子を見ているだけ。歩み寄るのは決まって選手のほうからで、それも時折りでしかない。 そうした光景は、日本の学生野球のフィルターを介すると、ダラダラとしているように映るはずです。でも、だからといって「集中しろ!」「やる気あるのか?」「それで優勝できるのか?」「メンバーに入れねぇぞ!」といった、大人の怒号もありえない。そもそも、グラウンドやコーチへも一礼がなければ、足並みや声をそろえてのランニングもない。日本のいわゆる軍隊的な要素は欠片もなし。いや、むしろ日本のそれこそが世界からすれば「特異」なのだと、悟らずにはいられませんでした。 グランドキャニオン大の個別練習。捕手は延々と送球動作を磨き(上)、打者はまた延々と打ち込んでいた(下) 短い全体練習が終わっての解散後は、文字通りに選手たちは完全フリーに。何人かは、キャンパス内のパフォーマンスジムで動くというので、そちらも視察してまた驚きました。 小規模なアリーナを思わせるような堅牢な棟。そこがパフォーマンスジムでした。学校側の運営ではなく、学生たちとの個人契約で成り立っているとのこと。 入ると天井が高くて、通路は奥が見えないほど先へ続いている。フィジカルを鍛えるマシン類から、動作解析をする機器類まで、ハード面が充実。球技のエリアにはネットが張られているが、野球の打つ・投げる区画は全体からすると一部に過ぎない。 そこには野球以外にもアメフト、バスケ、ラクロス、サッカー、陸上と、あらゆる競技の選手たちがいました。中には競技者(プレーヤー)ではない、一般の学生もいて普通に体を鍛えている。各プレーヤーたちはトレーナーとマンツーマンで、計測やトレーニングをしていました。 料金についても質問しましたが、「個人契約なので幅が広いし、一概に言えるものではない」との返答。とにかく、各々が課題を明確にして、それと真剣に向き合っているのが印象的でした。野球部員もそう。プロの目と計測器で動作を細かく分析・評価をしてもらい、話し合いながら組んだメニューを黙々とこなしていく。日本との決定的な違いを感じたのは、そのあたりでした。個々の「自主性」においても、スケールが違うなと痛感しました。 日々の衣食住から集団行動で、練習は与えられた枠の中で進行していく。すべては勝つためであり、「協調性」においては、アメリカとはケタ違い。そういう日本の野球部や取り組みを否定するつもりはありません。正直、悲観的な気持ちも生まれはしましたが、それ以上に日本人としてファイトが沸きました。 負けてらんねぇな!と。確かに野球も本場はアメリカです。でも、必ずしも迎合する必要はない。国土も風土も文化も政治も大きく異なるのに、一部を小手先だけ模倣しても、ろくなオチにならないのだと思います。また土台からして、日本の大学で同じことができるはずもありません。 ただし、学生たちのマインドの部分では、再考や模索があってもいいのではないか。私はそう思いました。対義語ではありませんが「協調性」と「自主性」のあり方を考え、適切なバランスを探ってみる。結果、新たな道が拓けたり、取り組みの変化が大きなプラスをもたらすこともあるかもしれません。...

【vol.23】本場の国の“町”のようなキ...

【vol.22】世界1位の経済大国で、30...

えっ、ウソだろ、なんでこんなに高いの!?――。いわゆる“ぼったくり”の被害を自覚した瞬間のショックや気持ちとは、そういうものなのかもしれません。 ハンバーガーとポテトとドリンクのセットで3000円。私はやはり、愕然としました。そこはアメリカのアリゾナ州。朝の8時に降り立ち、予定の行程をすべて終えて、ホテルの隣にあったハンバーガーショップに入ったのが夜の10時近く。現地で初めて食べたものが、それでした。 味もへったくれもない。いや、正確には味覚の記憶がありません。成田空港を経ってから38時間、私は一睡もしていませんでした。疲労と睡魔に加えて、日本でならせいぜい800円といったところの、3000円のセットを半ば強引に腹へ収めつつ、危機感や悔しさを募らせたのでした。 これをこの国の人たち、アメリカ人はファストフードとして庶民感覚で普通に食べているのか…。噛みしめるほどに、日本という国の価値や国力の低下を感じずにはいられません。「円安」は今に始まったことではないし、それによる損害を食い止めようというのが、渡米のそもそものきっかけ。それでもいざ、現地における日常で感じた「円安」の痛手は、ニュースで見聞きして予想するものとは比較にならないリアル感でした。 このままじゃ日本はマズいな、などと勝手に気負ってしまうのは、睡眠不足のせいばかりではなかったはず。ついには、日本の底力を見せてやる! という反骨心が芽生えてきたのも、私の性分ゆえでしょう。アメリカンサイズの大きめのハンバーガーにかぶりつきながら、大志のスイッチが改めて押された感覚がありました。 よし、この世界1位の経済大国、アメリカという国で市場を開拓してやるぞ!「失われた30年」とも言われていますが、日本の賃金水準はほぼ横ばいで推移している。にもかかわらず、このところの異常な物価高が、国際紛争や世界的な政情不安による原材料の減少と高騰によって引き起こされている。昨今、こういうニュースや解説をよく見聞きします。 実のところ、われわれフィールドフォース社にとっても、この2024年は非常に厳しい年でした。社員たちの踏ん張りのおかげで、辛うじて黒字は確保できましたが、「為替相場」という外的要因に振り回され、苦しめられました。 商品の9割以上を中国の協力工場で生産し、日本へ輸入しているわれわれにとって、急激な「円安」は死活問題となりかねません。同様に輸入を柱とする日本の会社のうち、中小企業は軒並み赤字だそうです。倒産や廃業も数知れず。 世界的な通貨の米ドル($)に対して、円の価値が下がるのが「円安」ですね。日本の輸入会社にとって、それがどれだけのダメージになるのか、簡単に説明します。 年間で100万ドル分の商品を輸入している会社があるとします。為替レートが「1ドル=100円」なら、輸入費用は1億円です。それが「1ドル=150円」になると、1億5000万円と、プラス5000万の出費(差損)を余儀なくされる。実際、2024年は平均で約32円もの円安でしたので、上記の例でいくと差損は約3200万円という計算になります。 フィールドフォースは、「唯一無二の商品開発と適正価格の販売」がモットー。それが多くの支持をいただいている要因であると自負しています。したがって、円安に大きく振れた今年も、販売価格は据え置きました。代わりに、少なからぬ利益が飛んだことは言うまでもありません。 もちろん、そういう状況も昨年の段階で十分に予期していました。そこで、社としては、対策に3つの柱を立てました。まずは定番商品の仕様の見直しによる、改廃での利益の確保。さらに為替に左右されない、国内サービスを強化すること。これは、国内5カ所のボールパーク(全天候型練習場)での野球スクールや、屋内施設の施工請け負いなどの事業です。 そして3つめの柱が、アメリカ市場の開拓。輸入会社でありながら、輸出にも乗り出すという逆パターン。これが実現すると、「円安」の恩恵も受けられるのです。先の例(年間取引100万ドル)で言えば、「1ドル150円」で輸入すると5000万円の差損が発生するのに対して、輸出をすれば同額の差益が発生することに。 目指すゴールは、輸入50%と輸出50%。この配分に迫るほど、為替相場に左右されることのない、強くて安定した会社になれる。もちろん「適正価格」も堅持できます。 そう簡単でないだろうことは百も承知。でも、難しいことにも果敢にトライしてきたからこそ、今日の社と私がある。そして速やかなチャレンジは、われわれの真骨頂でもある。このあたりは、これまでのコラムでも触れてきました。『公言をすると、実行力と持続力が自ずと生まれる。支援者も必ず現れて、モチベーションが上がるとともに、有益な情報も自ずと集まってくる』(コラム第18回➡こちら)。 アメリカ市場への進出。まだ道半ばどころか、助走の段階に過ぎませんが、公言によるメリットを早くも再認識しています。 結果として、人から人へとどんどん紹介され、とんとん拍子で話が進んで、ついには現地に飛んでの市場調査を実施することができたのです。私個人の力だけではおそらく、日本をまだ発てていないか、現地で見聞きできたのも半分以下といったところでしょう。 すべての始まりは今年の春。以前からお世話になっている、市川シニア(千葉)の宇野誠一監督からのこういう依頼でした。「自分の知り合いで『倉庫をリノベーションしたい』と言っている人がいるんだけど、吉村さん、相談に乗ってあげてもらえないだろうか」 私は「誠心誠意、ご対応させてもらいます」と返事をして、紹介された倉庫の主の元へ出向きました。それがGW中のこと。 まずはご要望をひと通りうかがってから、請け負う施工の詳細や社の背景などをご説明していきました。自ずと話が弾む中で、私は「実はアメリカ本土でも、ウチの商品を売りたいと思っているんですよね」と公言。すると、倉庫の主が名刺を差し出しながら「実は私、千葉ロッテで外国人選手のスカウトを担当してまして、海外を行き来しているんです」と。 お名前は倉持学さん。名刺の肩書きには『球団本部 編成管理部 国際ディレクター』とありました。ご本人によると、中央学院高(千葉)から国士舘大を経て、単身で渡米して独立リーグに挑戦。その後はカナダやドイツでもプレーされたとのこと。夢追い人の行動力、それだけで尊敬に値するものです。 一方で私からは、インターネットを介してのアメリカへの販売事業も間もなくスタートすることや、オフラインでの現地での物販を模索していることなどを話しました。すると、倉持さんが「現地(アメリカ)の人間を紹介しますよ」と。そして実際に、フロリダ在住のアメリカ担当スカウトに話を通してくれて、その彼が現地でのアポイントからスケジューリングまですべてを担い、私をアテンドしてくれることに。 そして倉持さんとの初対面から約半年後の11月上旬。私は満を持して日本を発つことができました。海外でも中国へは数えきれない回数の渡航歴と、トータルで1年以上の滞在歴がある私ですが、アメリカ大陸に渡るのは初めて。右も左も分からない上に、英語も満足に話せない。 しかし、頼もしい同行者がいてくれました。アメリカでトレーナー資格も有しており、プレーヤー時代の倉持さんの渡米もサポートされたという関沢計一さん。そして、フロリダ在住のアメリカ担当スカウト(千葉ロッテ)である、ギャレット・メディナさん。 市場調査は実質4日間の行程。大学4校と併設するパフォーマンスジム、MLB3球団の施設などを見て回りました。また、持ち込んだフィールドフォースの商品をその場で試用して評価をいただくなど、非常に有意義な経験も。もし、倉持さんやギャレットさんとの出会いや、彼らのサポートがなかったとしたら、アポ取りさえもままならなかったことでしょう。 そもそもの私の「公言」はもちろん、そういうことを見越してのものではありません。米国進出については、お2人を含め、行く先々で打ち明けていたのです。 初上陸のアメリカ。そこで見聞きした具体的なことについては、新年からのコラムで触れていきたいと思います。冒頭のように円の衰退を否応なく実感しながらも、苦しんだ2024年のうちに第一歩を踏み出せた。それによって、希望とファイトに満ちた新年を迎えることができそうです。 少し早いですが、どうぞみなさん、良いお年をお迎えください。 (吉村尚記)

【vol.22】世界1位の経済大国で、30...

【vol.21】パワハラNGだから? いえ...

人の意見や提案に対して、頭ごなしの否定や安直なダメ出しをしない。これは、われわれフィールドフォースにおける社内ルール。規約に明記しているわけではありませんが、全社員で共有する“暗黙のマナー”です。もはやそれも、ひとつの社の伝統と言っていいのかもしれません。 そういう風土もあればこそ、毎月3つから4つの新アイテムを市場に投入できている。さらには、創業から17期連続となる増収増益にもつながっている。私はそのように自負しています。 すべての物事が社長の一存で決まるとか、社長の一言で「白いものが黒」に覆るような体質ではありません。現に会議の中で、社長である私の考えや意見が、すんなりと通らないことも珍しくはないのです。 前回のコラムの最後に触れた新規事業『ギアフォース プロジェクト』(➡こちら)もそうでした。私の発案に対して、100%の賛同は当初は皆無に等しく、異論が噴出。しかし、私にはそれがうれしくもありました。冒頭の社内ルールの浸透を改めて感じるとともに、会議メンバーたちの異論からブランド愛や企業愛のようなものを汲み取れたからです。 ギアフォース プロジェクトとは、野球トレーニングギアの開発におけるアイデアや商品化のノウハウを活用し、異競技のトレーニングギアも開発・販売していくこと。経営理念でもある『プレーヤーの真の力になる』というのが大義名分です。 社名であり、ブランド名でもある「フィールドフォース」。これは2つの単語「フィールド(field)」と「フォース(force)」をつなげた造語。「フィールド」とは、野球場やグラウンドという意味に加え、広義では自社工場や取引先や全国の野球チームなども含む、と定義しています。そして「フォース」とは、力・勢いという意味。要するに、フィールドの人々のパワーや活力源になる! との想いが社名とブランド名に込められています(※関連コラム第11回➡こちら)。 「平日練習の市場」を開拓したフィールドフォースは、10数年を経た今日もパイオニアとして先端を走り続けています。野球用具のメーカーとして、トレーニングギアの開発・販売メーカーとして、球界内で広く認知されてきているところです。 それなのになぜ、野球以外にも手を広げないといけないのか。他競技の商品に着手することで、せっかく根付いてきたブランドイメージが変わりはしないか。やるならば「フィールドフォース」とは別のブランド名、たとえば「テニス・フォース」や「ゴルフ・フォース」などにしてはどうだろうか…。 私が提案した「ギアフォース プロジェクト」に対して、当初に社内から出た質問や異論の多くがそういうものでした。聞いていた私はついに、憤怒の相で声を荒げてシャットアウト! などするわけがありません。確かに、どの意見も異論も一理あるなと正直に思いました。 もしも、スポーツやトレーニングギアとは無縁のジャンル、例えば飲食やITなどに唐突に進出すれば、ブランドイメージの失墜では済まないことでしょう。早々に尻尾を巻いて撤退するのがオチ。すでに成熟している巨大なマーケットに、新参者が食い込むのは至難。価格競争でも大手にはまず、勝つことはできません(※関連コラム第7回➡こちら)。 ではなぜ、野球以外の競技にも手を広げるのか。私には経営者として「現状維持=衰退の始まり」という信念があります。これは著名な学童野球チームの監督の言葉ですが、聞いたその日から深く共鳴しています。 競技人口が減っているとはいえ、日本においての「野球」はひとつの文化。廃れて消えてしまうことは、100%ないでしょう。ただし、その業界内で「平日練習市場」のパイオニアという地位を堅持するだけでは、組織も社員も成長はない。未来も危ういかもしれない、と私は考えています。 もちろん、市場規模の縮小で社の業績が落ちているわけでもありません。前年比の増収増益は、第18期にあたる今期も達成の見込みです。では、それでもなお、異競技に進出する理由は何なのか。 それは、フィールドフォースが追求してきた技術や蓄積してきたノウハウは固有の武器であり、大きな財産でもあるから。そしてそれらは異競技用にも転用できる、という算段と自信があればこそ。現にここ2年あまり、野球以外の競技からの引き合いが後を絶ちません。前回のコラムで触れた「カヌー競技」もそのひとつ。他競技用にリメイクして販売している商品も実際にあったりします。 プレーヤーとは、野球という競技にだけ存在するものではありませんね。どのスポーツにも、進化や成長や勝利を目指して努力を重ねているプレーヤーがいます。練習環境の改善や、より良い努力の方法を模索しているプレーヤーは山といるはずです。ということは、フィールドフォースがお役立ちできる余地も十分にある。私はそう踏んでいます。 要するに『プレーヤーの真の力になる』という経営理念は、野球競技を外れてもブレはしないのです。もちろん、フィールドフォースは野球用具メーカーである、という根底は不変。何でも作るという、スポーツ用品の総合メーカーを目指したいわけでもありません。 社を先導していく企画開発会議において、私はそれらの答え(意見)を言う前に、あえて社内でアンケートを取りました。 『自社の強みは何ですか?』『その強みをさらに生かす方法はありませんか?』 答えは100項目以上、集まったと思います。中でも相当数の重複があったのが、トレーニングギアの開発・製造における「技術を生かす」というものでした。 そしてそれらのアンケート結果も、企画開発会議で精査。私はさらに、大手企業の富士フイルムが大胆な事業転換によって成功した例を紹介しました。 詳細は割愛しますが、「富士フイルム社の成功」とはこういうものです。デジタルカメラやカメラ付携帯電話の普及により、写真機やフイルムの製造と販売をしていた同社の業績は急激に落ち込み、数千人規模のリストラも敢行。一方で、薬品などを扱う既存の写真技術を医療やヘルスケアなど新たな分野へ活用することで、大きな危機を免れて再発展し、今日がある。 もっと詳しい資料や情報は、私から全社員に向けて発信しました。その上で、企画開発会議では、先に記したような「新規事業の必要性とその理由」を私から話しました。 こうして半年以上の時間もかけながら、最終的には全会一致で、ゴーサインとなったのが「ギアフォース...

【vol.21】パワハラNGだから? いえ...

【vol.20】「野球」の枠も超えて、プレ...

8月21日。大阪の新家スターズが、2年連続で学童野球の日本一になる前日のことでした。北陸の福井工業大学から、千葉県柏市のわれわれフィールドフォースに来客がありました。 福井工大の野球部と言えば、名門です。全国27の連盟(現在)の各優勝校によるトーナメントで大学日本一を決める、全日本大学選手権に今年も出場していました。後から調べてみると、2019年には同選手権で準優勝。今年は2回戦敗退でしたが、出場27校の中でも断トツで最多となる45回目の出場でした。 「福井工大から何人か見学に来られます」 事前にそう聞かされていた私は、目の前に現れた学生に面食らいました。いかにもバリバリの野球人といった、筋骨隆々の男子たちが帰省中にやって来て、ボールパーク(屋内練習場)で打ち込みでもするのだろうと思っていたのですが、まるで違ったのです。 襟のある白いシャツに、黒のスラックスをスマートに着こなした彼は、箱根駅伝に出てくるような華奢で爽やかな好青年。「福井工大カヌー部の後藤潤治と申します」と自己紹介されて、少し納得しました。 そして来訪者がもう一人。カヌー部の顧問も務めるという辻本典央教授が、最高学府で教壇に立っているとは思えないほど、若くて情熱的でハンサム。むろん、品位と知性も感じる人でした。 なるほどね。ん、でも、待てよ。カヌーって、あの川とか湖に浮かべたカヤックを漕いで競争する競技(失礼ながら、当時はその程度の素人知識でした)。それがなぜ、野球用具メーカーの弊社にまで足を運ばれたのだろう…。 写真はボート競技のイメージ。カヌー競技は、片手でパドルを操る 疑問はすぐに解かれ、共感と感心へと変わるのにも時間はかかりませんでした。彼らの来社理由は、カヌー競技用の練習ギアを開発したいので協力してもらえないか、という本気のリクエストでした。 水上のカヌーを進めるためにパドルを漕ぐ動作は「キャッチ」と「リリース」と言い、パドルで前方の水をつかんでから、手前に引き寄せてきて水から離す、という繰り返し。その「キャッチ&リリース」は、基本的に川(水)の上でしか練習できないのが大きな悩みで、地上や屋内の狭いスペースなどでも同様の練習ができれば、成果も上がるはず。 そういう思案をしている中で、SNSなどを介した情報収集で行き着いたのが、野球の平日練習用のマニアックなギアを開発・販売している弊社だった、とのこと。 彼らはまた、弊社の数あるアイデア商品にも詳しくて、興味津々の様子。辻本教授からは、こういう質問を受けました。 「例えば社長、インパクトスウィングバット(※下写真と説明参照)ですけど、あの誘導式の錘を200g(標準装備)にしたのは、なぜですか?」 私は即答しました。 「いや、感覚ですよ」 すると、教授の目がさらに輝きました。 「羨ましいです! 私の研究科目はデータ分析で、トライ&エラーは絶対に許されない世界なので。もし、あの錘を200gに決めるとしたら、何万人にヒアリングをしたり、各年代で試用を繰り返して適合する値を導くなどしないと、コンセンサスを得るのも難しい…」 【インパクトスウィングバット】全長65㎝。スイングに伴い、誘導式のウエイトが動いて先端で止まり、カチンと音が鳴る。屋内の狭いスペースでもフルスイングの素振りを可能としたギア 過去のコラムでも書きましたが、フィールドフォースは真逆のスタイルで歩んできています。『巧遅は拙速に如かず』――。たとえ上手でも遅いことは、少々は粗悪でも早いことには及ばない。この考えが根底にあるので、ヒアリングやテストや会議などには時間や人をかけずに、まずは突き進む。そして生じる、トライ&エラーの「エラー」も、サクセスへの手掛かりでしかないのです(第5回➡こちら)。 そのあたりを、彼ら2人にどこまでご説明したか。そこまでは覚えていませんが、私はこのように付け加えました。 「錘の200gが合わなかったら、代えればいいだけの話ですよ。実際、インパクトスウィングバットは発売後に、100gから400gまで錘を交換できるようにしました」 こうして私たち3人は意気投合。彼らの熱意に何とか応えたいと、私はすでに走り始めています。2人が教えてくれた水上での「キャッチ&リリース」の動作やポイントもヒントにしつつ、どのようにしたら地上の省スペースで同じ動作を再現できるかと、頭をフル回転させています。 そうした創造タイムは、苦しくもありますが大きな生きがいです。こちらから頼んだわけではないのに、社の本質を外部の第三者から理解され、その上で頼られるというのは、社長としても光栄でしかありません。 9月に入ってから社内の会議でも合意を得て、新たなプロジェクトが決まりました。 『ギアフォース プロジェクト』発足...

【vol.20】「野球」の枠も超えて、プレ...

【vol.19】「成功=心豊か」を決める方...

学童野球チームの日本一を決める全国大会が、いよいよ今年も始まります。 47都道府県でそれぞれ、厳しい予選を突破されてきたチームのみなさんには、心から拍手を送りたい。本日8月15日、夕方からの開会式には、私も足を運ばせていただく予定ですが、その朝にこのコラムを書いています(※神奈川県学童軟式野球選手権大会の閉会式に参列後、すぐに向かいましたが間に合わず…)。 昨今、子どもたちのスポーツの全国大会は、大人主導の「勝利史上主義」の温床や元凶のように言われることがあります。また、野球以外の競技では「全国大会廃止」とのニュースも過去にありました。 私は思います。目標に向かって頑張ることは素晴らしい。何をどう「目標」にするのかは、個人やチームで異なるのは当然で、万人の唯一無二の目標や憧れが全国大会というわけではありません。ただし、目標は種々あると同時に、上下の方向にも幅があっていいのではないでしょうか。 要するに、そこへ向かって夢中で努力する子どもがいる限り、全国大会もあって然るべき。もっと言うと、チームの活動と親子の選択肢にも幅があるべきだと考えています。 日本一や全国出場など高い目標を掲げるチームから、成績や勝敗とは異なる目標や目的をもつチームまでが、全国各地で多様に共存共栄している。そして子どもたちは適宜、自分に合ったチームへとある程度まで自由に出入りできる。 そんなきれいごと無理に決まってるでしょ! そう思われるのも当然でしょう。野球界や学童野球界が抱える問題の多さや、根の深さや絡み具合を、私も知らないわけではありません。関わる大人たちのモラルが、そこまで成熟していないのも事実でしょう。しかし、「無理でしょ!」「変われないよ!」と考えていたら、物事は何も始まらない。前に進んでいけないのです。 どうせ本気でやったって、全国なんて無理に決まっている。6年生がこんなに少ないのに、あそこの強いチームに勝てるわけがない。どうせアイツが試合に出るから、オレはここで頑張ったって意味がない――。 そういうネガティブなマインドの人は、きっと今日の開会式に参加する51チームにはいないと思います。もちろん、この大舞台には立てなかったチームにも、真逆のポジティブな思考の人たちが大勢いるはず。 要は「考え方」で、心は豊かにも貧しくもなる。つい最近、たまたま手にした本がきっかけで私は今、それを強く感じています。つくづく腑に落ちています。 人生における成功とは、何でしょう。これも人によって、定義も基準も違うはずですが、金銭や物質的な豊かさも成功のひとつでしょう。では、私にとっての成功とは…心の豊かさ! 改めてこれを悟ったきっかけは、『人と仕事の方程式』(稲盛和夫著)という書籍でした。サウナ通いほどのヘビーな趣味(コラム第16回参照➡こちら)ではありませんが、私は時間とタイミングがあれば、ふらっと街の書店に入ることがあります。そして数ある本の中から、ピンときたタイトルの何冊かを買って帰ります。 抱える職務に加えて性格上の問題もあり、すべてを読破するわけではありません。正直、拾い読みで十分(私にとっては)という内容も少なくはない。でも、例の一冊は、失礼も承知で言えば「大当たり!」。どこまでも合点のいく内容で、時を忘れて読みふける自分がいました。 俗に言う「ハウツー本」の類い。いかに楽をして要領よく事を遂げるか的なマニュアル書には、私はまるで惹かれません。その一冊は啓発本、いや哲学書のほうが適切でしょうか。著者の稲盛和夫さんは故人で、日本を代表する実業家でした。私は昔から知っていましたが、その知名度や肩書から本を購入したのではありません。題名に興味をそそられたのです。 稲盛さんの方程式は、おおよそこういうものでした。「人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力」。この理論は、私の人生や生き方にも多くがハマるものでした。では、私なりの解釈・定義と方程式を、野球に絡めながらまとめてみたいと思います。 私の方程式は「成功=心の豊かさ=能力×熱意×考え方」というもの。 「能力」とは先天的なもので、野球選手なら身長体重や身体能力など、生まれもったものがメイン。「熱意」とは後天的なもので、努力や継続性など。そして「考え方」とは、熱意のベースや尺度になるもので、マイナスもあるという点で「能力」と「熱意」とは大きく異なる。 では、計算式に基準値を与えてフォーマットに落とし込んでみましょう。「能力」と「熱意」が足を引っ張るということは基本的にないので、数値は0~100まで。となると「考え方」は、100からマイナス100までの幅になります。それでは、タイプの異なる選手Aと選手Bを仮定して、「心の豊かさ(=成功値)」を計算してみるとしましょう。 「成功=心の豊かさ=能力×熱意×考え方」 フィジカルに恵まれている選手A(能力80)は、日々の活躍から油断して練習の手を抜いているとします(熱意50)。一方、身体のサイズと機能は平均を少し下回る選手B(能力40)は、野球が大好きで、できる努力を毎日欠かしていないとします(熱意100)。「能力」と「熱意」を掛け合わせると、選手Aも選手Bも同じ「4000」という数値になりました。 能力が劣っていたとしても、熱意で追いついたり、逆転することもできる。答えから導かれたのは、そういうことです。 「成功値(心の豊かさ)」が同じ4000である。この現実を知った選手Aが「やってられるか!」と腐ってしまうと(熱意30)、数値はたちまちに下降する(2400)。活躍するチャンスや出番は、4000を維持する選手Bへと移っていくのかもしれません。 「熱意」を左右するのは「考え方」だと、当初に定義していました。選手Bを起用し始めた監督に対して、選手Aが「こんなチームでやってられない!」と飛び出してしまったとすると、考え方そのものがマイナスなので、心の豊かさもマイナスに。しかも、能力と熱意の数値の分だけ、負の方向へも大きく振れてしまう。心が貧しい選手Aの言動や存在はやがて、チームにとってもマイナス因子となって負の連鎖を巻き起こしていく…。 以上は、あくまでも書籍に基づく、私の意訳と仮定による理論です。要は、考え方ひとつで心は豊かにも貧しくもなるのだ、ということをみなさんにお伝えしたいのです。 人は苦境に立たされたり、結果が伴わなくなると、被害者妄想が生じたり、責任を周囲に転嫁したくなるものです。でも、そういうときにこそ、俯瞰しながら自分や物事を見つめ直して、あえてプラスの考えを持つことが大切ではないでしょうか。たとえ、それでも結果が伴わなかったとしても、考え方がプラスである限り、豊かな心へと近づいていける。あるいは、負の方向へ振れてしまっていた針の先を、正の側へと向け直すこともできるのです。 ちょっと難解でしたでしょうか。小学生の甲子園の開会式の壇上から、仮にこういう話をしていたら、ほとんどの人がポカーンか、「微妙!」などと言われてしまうかもしれません。でも、それでもいいのです。私自身は現に、心は豊かですから。自己満足? いえ、プラスの考え方です。...

【vol.19】「成功=心豊か」を決める方...

【vol.18】「公言」の4つのメリットを...

われわれフィールドフォースの創業は、2006年の11月。それから毎年11月を1年の区切りとしており、現在は第18期にあたります。 おかげさまで、去る17期までにマイナスの収支は一度もありません。国際情勢の不安に加えて、円安に物価高と厳しい外的要因もあり、楽観はできませんが、第18期も黒字が見えてきています。 私は創業者であると同時に、全社員とその家族を守る責務もある社長というポジションにいます。黒字の継続は胸を張れることのひとつですが、生来は心配性でマイナス思考に陥りやすいタイプです。 それでも今があるのは、やたらにリスクを気にして「守り」に入ってきたからではありません。むしろ、「攻め」の一手で突っ走ってきました。 数えきれないほどの失敗もありますが、教訓が必ず残ります。また、「可能思考」というものに出会ったことも、大きな推進力になりました(コラム第10回➡こちら)。近年はさらに、「意図した公言」が物事の進捗を早め、成果を上げています。 2022年12月オープンの「ボールパーク柏の葉」(千葉県柏市)に、本社機能も東京・足立区から移転 この『学童野球メディア』は、第17期の目玉として社内で1年も前に公表。そしてオープンから1年を経過し、軌道に乗ってきていることは、前回のコラムで書いたところです。 続くこの第18期は、『外商部』という新しいセクションが動き出しています。これもまた事前の公表に始まり、予想を超えるペースと勢いで広がりをみせています。 平日練習の市場を開拓したフィールドフォース。商品のユーザーは、大半が学童野球の選手たちです。一方、外商部のターゲットは、原則として高校野球以上のカテゴリーで、主目的は生きた情報の収集と新商品の開発(既存品の改良を含む)。具体的には、チームが活動する現場に足を運び、指導者や選手たちの生の声を聞くことから始まります。 カテゴリーも使途も違うので、既存の売れ筋商品を持ち込むだけでは意味がありません。チームや複数人での硬式野球の練習、屋内練習場での大人の特訓に役立ちそうな商品を厳選。さらにはカタログにない商品も併せて、訪問先でどんどん試用してもらいながら、感想や意見を拾っていく。 ボールパーク柏の葉4Fの本社オフィス。部署も役職も関係なく、どのデスクもフリーで使用している そんな外商部の実働開始は今年の2月でした。これに先立って、社で積極的に取り組んだのがSNSを介した発信。「意図した公言」で退路を断つと、やる気スイッチが自ずと入ります。私はまた、学生野球の時代から付き合いのある仲間たちに、自分の口から「外商」という従来にないアプローチを仕掛けることを伝えていきました。 するとどうでしょう。訪問先を紹介したいという声が多数、届きました。そして初めて訪問した先で、また新たな訪問先を紹介されるケースも多々。チームからチームへ、人から人へと、枝分かれもしながら世界が広がるばかりで、人の手が追いつかないほどに忙しくなってきています。 ほんの一例ですが、東都大学リーグの名門・東洋大。ここは外商部の主力社員、田中悠太が4年間を懸命に過ごしてプレーした母校です。この彼の古巣からは系列の私学高校だけではなく、OBが在籍・指導する中・高・社会人チームへと、つながりが広がっています。 外商部の田中社員の母校・東洋大へ。まずは持ち込んだ商品をどんどん試してもらった あるいは社会人野球の名門・JR東日本。こちらは私の高校時代(千葉・二松学舎沼南)のチームメイトにして、社会人・NTT東日本や日本代表でもプレーした飯塚智広さんの紹介でした。 同社の硬式野球部は千葉県の柏市が拠点。またフィールドフォースも、2022年12月に同市へ本社も移転したことから、飯塚さんが間を取り持ってくれたのです。訪ねてみると、田中仁マネジャーは息子が学童野球をしており、石川修平コーチは自身も認める“トレーニング・オタク”とあって、すぐに意気統合。新たに別の社会人チームなども、ご紹介をいただきました。 小学生の平日練習用の商品は、フィールドフォースのサイトを介した通販がメイン。顔と顔を見合わせての対面販売はごく稀です。一方、外商は現場の指導者や選手と直接に対話ができる、という大きなメリットがあります。結果、各訪問先での意見やニーズを反映した商品の開発と受注が、ともに増えてきています。 既存商品の「落下ティー」は、セルフ式で地面のネットに落ちたボールの跳ね上がりを打つ(上)。東洋大では「上から落ちてくるボールを打ちたい」との要望があり、サイズアップした改良版が完成(写真下右) もちろん、ご紹介者の顔に泥を塗るようなマネは絶対に許されません。もしも、訪問先へ非礼や無礼があったり、それに気付くこともできない体質なら、外商部どころか社もやがて立ち行かなくなることでしょう。 とにかく、赴く前の準備から田中も私も懸命です。そして現場では、持ち込んだ商品のそれぞれ何が優れているのかを丁寧に簡潔に説明し、使ってもらう。そして求められればフォローも速やかに、またどんな些細にでも耳を傾ける。当たり前のことを、当たり前にしています。 公言をすると、実行力と持続力が自ずと生まれる。また、支援者が必ず現れてモチベーションを引き上げてくれる。そして、有益な情報も集まってくる。私はこの4つのメリットを身近に感じながら、第19期の新たなトライを模索する今日この頃です。 つながりは複数のNPB球団へ。埼玉西武ライオンズでは、試用(上)から購入された「移動式の壁(カタログ非売品)」がブルペンの後方などで活躍中(下) 人から応援や期待をされると、後には引けなくなる。最大の誠意と情熱をもって事にあたらずにはいられなくなる。どうやらこれも、私の性分のようです。 その始まりは何なのだろうと記憶を遡っていったところ、「二十歳の1月15日」で思い出のページをめくる手が止まりました。 大人の門出を祝う成人の日は、1999年までは「1月15日」と決まっていました。自分たちの番だったその年、私は一人、海外の中国(中華人民共和国)にいました。留学先の大学で、中国人の学生と同じく、中国語で授業を受ける本科生に。でも、年末年始や成人の日だからと、一時帰国ができるほどの金銭はありませんでした。...

【vol.18】「公言」の4つのメリットを...

【vol.17】公言して始めた『学童野球メ...

早朝というほど早くはありませんが、あまり人のいない7時にサウナに入って、60分で整い、9時半には会社へ。前回に予告した通り、有言実行のすっきり感をもって月イチの執筆に取り掛かりました。 このコラムを掲載している『学童野球メディア』を開設したのは昨年の3月。もっと昔のことのようにも感じますが、私がこのプロジェクトを社内で発表したのは、2年前のことでした。 不毛の大地に苗を植えるような、前例にもない創作です。『小学生の野球に特化したデジタル報道メディア』という触れ込みも、当初はどういうもので何を目的とするのか、よく分からないという社員も少なくなかったと思います。それも承知の上で、私はあえて自分の口から公表しました。なぜなら、「公言」には複数のメリットや効果があるからです。 「今年は3割打ちます!」「2ケタ勝利が目標です」など、プロ選手がシーズン前にメディアで宣言することがありますね。そのきっかけや狙いは個々で異なるでしょうが、一定の同じ効果があると思います。 公言をするとまず、否応なく意識が高まります。これから己がやることや成すべきことを広く人に知ってもらうことで、腹が決まって踏み出す勇気が沸いてくる。 そうして「スイッチ」が入るとともに、継続するエネルギーも獲得できる。自ら口にしたからには、もう後には引けない。そう簡単にはやめられない。ある意味、追い込まれた状況に身を置くことで、目に見えないパワーや根気が沸いてくるのです。 『学童野球メディア』の構想は、私の中では3年ほど前から、おぼろげにありました。きっかけは2021年の秋、私が受けたひとつの取材にありました。 インタビューを申し込んできたのは、スポーツ界ではよく知られた老舗の出版社、ベースボール・マガジン社。担当は雑誌『学童野球マガジン』の大久保克哉さんという編集者兼ライターで、それ以前には少年野球雑誌『ヒットエンドラン』でも編集長をされていた。私は面識はありませんでしたが、存在と名前は認知していました。その大久保さんから企画書が送られてきてから、電話でこう口説かれました。 「創刊号から始める『学童球界を支える人』という連載のトップバッターは、吉村社長しか考えられません!」 こうまで言われて、断る理由があるでしょうか。大久保さんの取材がまた、前例にないものでした。私はそれ以前にも複数のメディアに出ていましたが、あんなにもガッツリと時間をかけて深掘りされたのは初めて。気付けば、すっかり舞い上がっている自分がいて、普段は話さないようなことまでを良い気分で発していました。 あとから少し心配になりましたが、それも杞憂に。学童野球や仕事に対する私の熱や想いが、刷り上がってきた雑誌の記事に見事に投影されていたのです。そして家族や知人ら、記事を読んだ人たちがみんな大いに喜んで褒めてくれました。 恥ずかしながら、私自身もめちゃめちゃにうれしかった。MAXでいたはずの「やる気」のギアがまた上がったことを覚えています。第三者を介して、自分や想いが存分に世に発信されると、こんなにも高揚して前向きなマインドになれるのだ――今の自分と同じような感覚をいろんな方々に経験してもらえたら――。 それが『学童野球メディア』の構想の原点。目的や存在意義は開設時にサイト内で発表した通り(➡こちら)ですが、それとは異質のコンセプトの「根源」とでもいえばいいのでしょうか。河川でいうと源流の最深部、山奥のどこかの岩陰で滴る最初の雫です。 その後、大久保さんから担当する『学童野球マガジン』の実質的な廃刊と、ゆくゆく退社する旨の報告を受け、私はすぐに行動を起こしました。山奥の1滴から流れをつくるべく、大久保さんに何度も会いに行ったのです。 あれは夏の全国大会。彼は神宮球場のカメラマン席で写真を撮りながら、1球1球スコアをつけ、試合後はインタビューへ走っていく。炎天下で連日4試合、それを続ける姿を隣で見ていた私は、あらためて確信と決断をしました。 よし、この人と一緒にまったく新しいメディアを立ち上げよう! そして早々に社内でそれを公言するとともに、大久保さんには私の構想と本気度を率直に伝えました。最終的に共感をいただいて、われわれフィールドフォース社のファミリーとして迎えました。 2022年8月、全日本学童大会開会式と2回戦、最終日に現場の大久保さんと再会 大久保プロデュースによる『学童野球メディア』は、そのような経緯で始まったのです。「さん」の敬称を省いたのは、現在は私の社の部下にあたるから。彼は何も気にしていないそうですが、今でも2人の会話では「大久保さん」と呼んでいます。 さて、オープンから1年としないうちに、『学童野球メディア』に対して予想通りの反応がありました。選手は当然ですが、親御さんや指導するコーチや監督など、主役を取り巻く人たちまで。大久保に取材されて記事に書かれた人たちにお会いすると、かつての私と同じような高揚感で話してくれるのです。 「ありがたいです、あそこまでしっかり書いてくれて」「言いたかったのはホントにああいうことなんです。ありがとうございました」…。そしてそういう大人たちの多くが、最後には決まってこういう感じのことを口にします。 「ああやって取り上げてもらった以上は、もっと頑張らないといけないと思います」「もう中途半端でやめるわけにはいかなくなりました」 ある意味、大久保の取材と記事が当事者(被取材者)の生き方を変えているのです。かつての私もそうでした。うわぁ、なんだこれ、もっとやる気が出てきたな、とモチベートされる。選手はもちろん、応援する父母や指導者たちが、かつての私と同じような感覚を味わえる(「やる気スイッチ」オン)のだったら、主役である子どもたちを取り巻く環境はもっと良くなるはず。 私は今でもそう信じています。大久保自身に、そこまでの意図があるのかどうかは不明です。先述したような「根源」(構想の端緒)までは、彼にも話したことがありません。ともあれ、いろんな人を動かし、いろんな人を意識改革して、前に進ませている。『学童野球メディア』には、そういうシナジー効果もあることを再確認して今に至ります。 公言をすると、実行力と持続力が派生する。私の経験則では実はまだ2つ、メリットや効果があるのですが、紙枚が尽きたようです。次回は『学童野球メディア』に続く、新しいプロジェクトを例に言及したいと思います。...

【vol.17】公言して始めた『学童野球メ...

【vol.16】「仕事」と「野球」を除けば...

好きなことを仕事や生業とする幸せ。これはその当事者よりも、好きでもない職に従事したときに、より感じるものなのかもしれません。 最近のある調査によると、そういう意味での「幸せ者」は3割弱。およそ3人から4人に1人、だそうです。ひと昔前までより、増えたように思います。世の多様化や働き手不足も背景にあるのでしょうか。 ともあれ、私は「幸せ者」のひとり。大好きな野球というスポーツをど真ん中に据えて日々、働いて暮らしています。思い通りにいかないことのほうが圧倒的に多い。にもかかわらず、幸せを感じることができるのは、少年時代から熱中してきた野球に深く絡めているからに他なりません。 そもそも「幸せ」とは主観。第三者の観念や物差しで決まるものではありませんね。自分の「幸せ」が額面通りには、人様に理解されないこともよくあるのだと思います。なにしろ私も、ともに暮らす息子からこのように言われたりするのですから。 「父ちゃん、毎日そんなに仕事と野球ばかりで楽しいの?」 もちろん! 考えるまでもなく即答できます。でも、一歩引いて俯瞰してみると、自分自身に対して感じてしまうことがないわけではありません。 “オレって、ホントに無趣味でつまんねぇヤツだな…” お酒は嫌いではありませんが、飲まなくても普通に暮らせます。軽く晩酌程度はすることもありますが、自分から外へ積極的に飲みに出ることはまず、ありません。 競馬や競輪、競艇などの公営ギャンブルも、やったことがないので知識ゼロ。馬券がいくらで、どこでどういう買い方をするのかも知りません。なので、人との会話でギャンブル系の話題となったときには「そうなんですか」と「そうなんですね」くらいしか言えない。パチンコやスロットも未経験。それこそ「宝くじ」すら、一度も買ったことがないのです。 誤解を恐れずに言えば、運をそんなところで使いたくない! 私にはこういう思いが根強くあります。またその「運」は、そのまま「時間」に換言できるかもしれません。 着るものや身につけるものや使うものなど、日常的なアイテムにもほとんど無頓着。その理由は、買い物やチョイスにかける時間が惜しいから。関心がわかないというより、面倒くさいと思ってしまうのです、勝手に。 ですから、「私服」と呼べるものは冬用と夏用でアウターが少しある程度。あとはたとえば、Tシャツでも同じメーカーの同じカラーの同じサイズを3着常備していて、それを着回している。モノへの執着度については、ほぼこんな感じです。 こういう性分なので、月イチでコラムを書くにもジャンルが限定されつつあるような気も。先述したように“オレって、つまらねぇ…”と思いかけて気付きました! この私にも、仕事と野球以外に趣味と呼べるものがあったのです。 ずばり、サウナです。それも昨今のブームに便乗したのではなく、年季も入った筋金入りの玄人。その始まりは「サウナー」や「整い」なんて言葉は存在もしなかった、昭和時代の末期ですから。 過去のコラムで書きましたが、私は東京の下町に生まれ、母子家庭で育ちました。金銭面では非常に厳しい暮らしでしたが、私と兄の息子2人のために昼夜を問わずに働いてくれた母には感謝しかありません。私はまして、大好きな野球を高校まで何不自由なくやらせてもらえたのです。 その高校球児の時代にハマったのが、サウナでした。生家にはお風呂がなく、幼いころから銭湯へ。千葉県の私立高校で、仲間と甲子園を目指すようになった私は、帰宅は毎晩11時半前後でしたが、銭湯通いを欠かしませんでした。 幼少期から通い詰めた下町の銭湯。その後、屋号も経営も変わったようだが、場所と思い出はそのままだ その後、名前も経営も変わったようですが、当時の浅草にあった「旭湯」という銭湯。高校時代は確か料金400円で、サウナも自由に出入りできました。深夜帯のそこは、ほとんどが顔見知り。高校球児だった私はみなさんの関心の的で、気付けばサウナと水風呂までともにして話をするように。 そしてある日、甘美な世界を知ってしまったのです。今風の言葉では「整い」というトランス状態。私の場合は、体が軽くなって宙に浮いているような感覚。汗とともにムダな毒素も抜けた感じがして、頭の中も空っぽの「無」になる。すると、翌朝は疲労感ゼロで、すっきりと目覚めて5時20分の始発電車に乗って野球部の朝練へ。 このサイクルが高3夏まで約2年半、続きました。競技者としての野球は高校で終わりましたが、脳と体はあの甘美な「整い」の快感を忘れるわけがありません。ある種の中毒、“サウナ・ジャンキー”がここに生まれたのでした。 社会人になってからは、街を車で運転していても「湯」「サウナ」などの看板や電飾、温泉のようなマークに敏感に反応。仕事帰りであれば、初見のサウナはほぼ確実に立ち寄ります。すべてはあの、快楽を求めて――。 まずは湯舟に数分つかって、汗が出る程度になったらサウナへ。大抵のサウナには針1周で12分のアナログ時計があり、その半分までサウナで汗を出したら水風呂へ。キュッと体が締まったら、今度はサウナで12分の我慢をしてまた水風呂へ。この2巡目の後に、外気浴や休憩に入る人も多いようですが、私はすぐに3度目のサウナへ。 このときが一番キツいのですが、時計の針が1周(12分)するまで辛抱します。これでトータル30分。サウナでたっぷりと汗を出し終えたら、ようやく外気浴へ。ゆったりしたチェアなどに身を預けると、どこからともなくやってくるのです、甘美な世界が――。 上記が私の「整い」までの不変のルーティン。最終的にこのサイクルで落ち着くようになったのは、20年以上も前だと思います。私にとっての「サウナ」とは、銭湯とのワンセット。水風呂と湯舟が不可欠なので、地方出張時のビジネスホテルなど、大浴場とサウナがあっても水風呂を併設していない場合は利用しません。 また、昨今の流行りのロウリュ(蒸気を発するサウナ)やスチームサウナ、塩サウナ、岩盤浴など、案内を目しても何ら惹かれません。昔ながらの狭苦しい、灼熱の高温サウナでいいのです。 コロナ禍以降、サウナ通いは少なくとも週4。だいたいは週5です。朝イチに日帰り入浴施設へ行き、密状態にないサウナをゆったりと利用して「整う」のが私の生活のルーティンとなっています。...

【vol.16】「仕事」と「野球」を除けば...

【vol.15】モノづくりにも会社経営にも...

黄色いカラーの穴あきボール。これで打撃練習をしてから試合に臨む、というルーティンが学童野球で定着してきました。 穴あきボールは、軽くて柔らかいのに投げても風の影響を受けにくい。穴が開いているので、金属バットで思い切り打っても回転(スピン)が急激に弱まり、さほど飛ばないという優れものです。 全日本小学生野球交流協会滋賀県代表決定大会より(2024年2月、滋賀・長山公園野球場) その安全・安心な打撃用ボールが世に登場するまでは、危険回避のために試合前の実打を禁止する大会がほとんどでした。実は10年ほど前にそれを開発したのが、われわれフィールドフォースです。 モデルとしたのは、河川敷ゴルフ(現在は大半の地域で禁止)で大流行していた、穴の開いたゴルフ練習用のボール。創業当初の弊社は、これをOEM(他社ブランド品の受注生産)で大量に扱っていました。その製造ノウハウを応用し、より柔らかい仕様で直径70mmの野球の打撃練習用ボールへと造り替えたのです。 今では同様の商品が他社からも一斉に発売されていますが、これも大歓迎。穴あきボールがより広く浸透し、直前の実打(打撃練習)から自信を持って実戦に臨めるプレーヤーが増えていく。だとしたら、非常に素晴らしいことではないでしょうか。 やせ我慢で、きれいごとを吐いているわけではありません。開発者や元祖というだけで、幅を利かせるつもりもありません。われわれフィールドフォースは、常に二歩先、三歩先をいって二番煎じを引き離していると自負しています。 「軟らかさ=安全」も追求したFF社の穴あきボール。昨秋からホワイトカラー(下)も登場 穴あきボールで言うなら、フィールドフォース製のそれは圧倒的に軟らかい。それだけ安全でありつつ、ボールの復元性も耐久性も伴うという点で、確実に差別化ができている。柔らかさの秘密は素材にあり、主成分のポリウレタンにEVAという素材を加えています。 主成分にマッチする別素材を探し出し、最適の含有率を導くまでには、およそ2年を要しました。でも、これだけでは知的財産権も特許もありえません。一方で昨秋からは、試合球と同じホワイトカラーのモデルを市場に投入しました。試合球と同じ色のボールを打って実戦に入れば、目慣れの効果もあるだろうという考えからです。 有形のモノづくりにとって、混じり気のない「白色」というのは、実はハードルが上がります。素材や工程のほんのちょっとしたことでも「白」が変色してしまうことが多いからです。しかし、不利な状況も克服してこそブランドの優位性は高まり、プレーヤーをモチベートする原動力にもなる、というのが私の一貫した考えであり、経験則。 「白なんて難しいし、カネも掛かるから無理!」と、サジを投げるような体質の組織であったら、弊社はもう存在していなかったかもしれません。モノづくりでも会社経営においても、言い訳をしない――この哲学が組織と人を育み、ひいては野球界と未来の一助になると私は信じています。 第38回吉川市近隣大会より(2024年3月、埼玉・旭公園野球場) 直近の15年で約5000もの学童野球チームが消滅。野球界の底辺と未来を支える少年少女たちが、少子化の波を超えるペースで減ってしまっている――。 最近はこの手のニュースを見聞きするようになりました。野球を愛する一人として、非常に残念です。一方、この業界でモノづくりを生業とする社のトップとしては、それを言い訳にして手をこまねいたり、嘆いてばかりでは何も始まりません。 競技人口の減少傾向と危機感は、業界内では10年以上前から囁かれていました。厳しさを増す要因はいくつもあって、複雑に絡んでいたりします。その中でわれわれフィールドフォースが最初に目をつけたのは、背景となる野球環境の劣悪化でした。 野球を取り巻く環境は全国的に厳しさを増すばかり… 「ボール投げ禁止」「バットの使用禁止」という看板が、都市部や住宅地の公園から全国的に広がっていました。主な理由は、野球以外の公園利用者にとって危険だから。 昭和の時代には日常的な風景であった、空き地や公園で野球をして遊んでいる子どもたち。島国の限られた国土の日本で、これを蘇らせるのは不可能でしょう。しかし、野球をやりたいという子どもや、その親のニーズは確実にあります。 ボールの跡がつく(下)ことなどから、住宅地での「壁当て練習」も現在ではほぼ見られない ならば、手狭なスペースでも練習できる道具、パートナーがいなくても使える道具があれば、いいのではないか。それを世に生めば、野球をしたいという親子のニーズに応え、もっと上達したいという選手たちの役に立つこともできるはず――。 こういう論理から、モノづくりのコンセプトを6つ打ち出しました。❶簡単組み立て❷楽々移動❸省スペース➍パートナー不要❺実戦感覚❻繰り返し練習。これらをすべて満たしたときに、プレーヤーにとっても“言い訳のできない商品”となるのです。 FF社のモノづくり6つのコンセプト。すべてを満たす商品があれば、練習できない環境にはならない=言い訳できない その代表格が、一人でもエンドレスでティー打撃ができる商品「オートリターン・フロントトス」。発売から10年を過ぎた今も、トップ3のセールスを記録するヒット作です。インターネットの普及による口コミから、人気に火がついたのでした。 グラウンドでの一般的なティー打撃を思い浮かべてみてください。そこには必ずパートナーがいます。選手が務めることもありますが、トス係で野球が上達することはほぼありません。パートナーは何球ずつかを手に取ってから、1球ずつ腕を振り子のようにしてトスをする。ボールの数は相当にあり、すべてを打ち終えたら拾い集めます。 その練習効率を倍以上に引き上げてくれるのが「オートリターン・フロントトス」です。ネットに打ち込んだボールが自動的に回収されて、また自動的にトスを上げてくれる。電力(モバイルバッテリーでも可)は必要ですが、パートナーは不要。その気とネットに打ち返す技術があれば、一人で永遠にティー打撃ができるのです。冒頭の穴あきボールも付属(4個)しているので、より安全に実施できます。...